2025.07.03 万博会場

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」ステージイベントを開催しました!(5/3)

4月29日から5月4日まで、万博会場内の関西パビリオン多目的エリアで「MEET UP KYOTO きょうと大集合」イベントを開催!5月3日は行楽日和の青空のもと、在京外国人の方々や認知症の当事者団体によるパフォーマンスのほか、夜には鬼たちの行列まで!京都の魅力がぎゅっと詰まった一日となりました。

目次

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」の当日の様子を動画で公開中!

こちらからご覧ください。

世界と京都がつながる、国際交流パフォーマンス「ここだ」

この日のトップバッターは、京都で暮らす在日外国人たち。ベトナム、ミャンマー、中国、台湾、ブルガリア、コロンビアの出身の9人がこの日のために府内各地から集まり、ステージの準備を進めてきました。

拍子木の音と「火の用心!」の掛け声で元気に始まったステージでは、9人が感じた京都の魅力を多様な表現方法で会場に届けました。

漫才の様子

漫才の様子

中には、漫才や落語も!祇園祭をテーマにした漫才では、テンポの良い会話でボケとツッコミもばっちり。会場からは何度も笑いが起こりました。英語落語では、着物を身に纏って座布団に坐り、扇子ひとつで人もサルも演じ分けながら、客席を噺の世界に惹き込みました。

一方、演劇や音楽ではじっくりと魅せるパフォーマンス。京都で出会った恋人との思い出を芝居仕立てで披露したり、哲学の道を走るときに頭に流れていた曲をギターで弾き語りしたり。それぞれの記憶と京都の風景が重なり合い、京都の土地の良さがじんわりと伝わってきます。

京丹後の自然を思い出と共に語る様子

京丹後の自然を思い出と共に語る様子

地域への深い愛が伝わるものも。京丹後の美しい自然を家族の思い出とともに語る姿や亀岡の消防団で活動する様子には、暮らしの中で育まれた京都への想いが詰まっていました。

ステージの後半では、中国舞踊「小花妖(花の妖精)」やミャンマー舞踊など、各国の伝統文化も披露。ひらひらと舞う天女のような姿や、自然と笑顔になれるような温かい踊りに会場も笑顔で手拍子を送りました。

ミャンマー舞踊

ミャンマー舞踊

最後はベトナムの雄大な自然の映像と共に歌を披露。「自分の国も大好きですけど日本も京都も大好きだ!私たちの2つのふるさとは『やっぱりここだ!』」と締めくくりました。自国と京都、両者への想いが込められたこの言葉と、互いの文化がどう歩み寄れるかを考えて作られたステージに、多文化共生の明るい未来を感じました。

演出を手がけた京都府国際課のアドリアン・ギットンさんにお話を伺いました。

「脚本は出演者のみんなが自分たちで考えました。みんながどうしたいか、というのを尊重したかったので、私はそれを応援しただけです。京都は文化・芸術の街。そして人のやさしさ・おもてなしが素晴らしい街です。今日のステージを通して、外国人と日本人が一緒にすばらしい世界をつくれることを来場者に感じてほしいですね」

1300年の歴史を受け継ぐ古式ゆかしい「大住隼人舞」

続いては京田辺市に伝わる民俗芸能「大住隼人舞」。1300年前に宮中祭祀として行われていた古代の舞を現代に蘇らせたもので、毎年10月14日の夕刻に京田辺市の月読神社と天津神社で奉納されています。

開場前から多くの人が集まり、強い日差しの下、多くの来場者が開演を今か今かと待ち構えます。

「大住隼人舞」を踊る舞手

「大住隼人舞」を踊る舞手

太鼓の音を合図に、2人の舞手が登場。宮中を思わせる雅な装束に身を包み、お祓いの舞で周囲を清めるように軽快に舞います。大住隼人舞の担い手は地域の子供たち。舞手が入れ替わるごとに装束も変わり、剣を手にくるくると回る舞では、勇ましさとともに神聖さも感じられました。

目の前での舞は、迫力満点!

目の前での舞は、迫力満点!

竜笛の音が美しく響きます。

竜笛の音が美しく響きます。

観客の中には海外からの来場者も多く、カメラを構えて熱心に見つめていました。大住隼人舞の象徴ともいえる「盾伏の舞」では、邪気を払うとされる赤と黒の模様が描かれた盾を携えて登場。雅やかな雰囲気から一転、古代の呪術的な気配を感じる舞が印象的でした。

「盾伏の舞」

「盾伏の舞」

来場者からは「若い世代が継承しているのが素晴らしい」「こんな舞があるなんて知らなかった。実際の奉納の様子も見てみたい」といった声があがり、大満足のステージとなりました。

大住隼人舞保存会の会長である石坂清さんにお話を伺いました。

「大住隼人舞には6つの舞があるのですが、今回は火を扱う「松明の舞」は行わず、5つの舞を凝縮した構成にしました。京田辺市大住には、今も田園風景が残り、昔懐かしい日本の風景に出会えます。これを機に、ぜひ10月14日の神事に足を運んでほしいですね」

世界に誇る日本の美を堪能する着付けショー「装×奏」

続いては、日本の伝統美と音楽が融合したステージ「装×奏」。

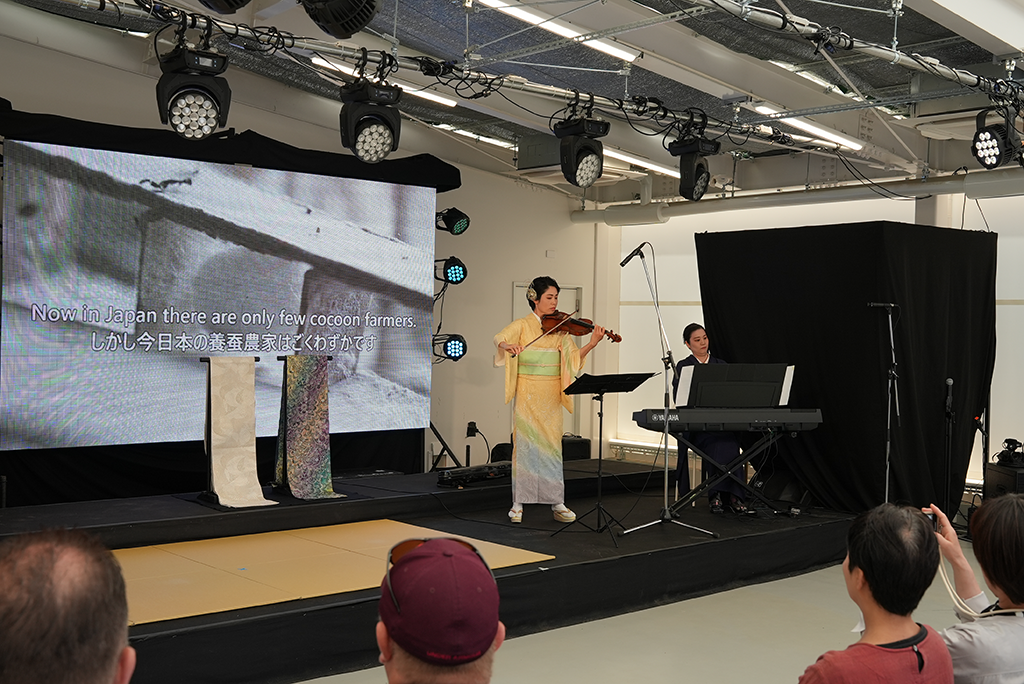

絹の原料である繭生産から携わる着物メーカー「伊と幸」と、着付師・徳田敦子氏と妹のヴァイオリニスト・徳田雅子氏による「装×奏」がタイアップ。生演奏と共に華麗な着付けショーが行われました。

バイオリンとピアノによる演奏が始まると、スクリーンには繭が着物になるまでの工程が映し出されます。一枚の着物に込められた技と想いが丁寧に紹介されるとともに、今では国産の繭がほとんど生産されず、繭生産の99%を海外輸入に頼っている現状も訴えました。

美しい演奏とスライドショー

美しい演奏とスライドショー

続いて行われたのは着付けショー。生演奏をバックに、ステージ上でモデルに着付けを行っていきます。帯揚げを美しく掲げ、腰ひもを舞うように扱いながら手際よく仕上げていく様子は、まさに「魅せる着付け」。出来上がりの美しさはもちろんのこと、完成までの一挙手一投足がパフォーマンスとなり、来場者を惹きつけました。

着付けショーの様子

着付けショーの様子

モデルを務めたのは、テンプル大学ジャパンキャンパス京都の留学生たち。国際色豊かなモデルたちそれぞれに似合う色柄の着物と帯が選ばれており、コーディネートの妙が光ります。三人目のモデルの着付けが音楽の終わりとぴったりのタイミングで完成すると、会場からは「すごい!」という声が上がり、大きな拍手が起こりました。

会場を練り歩くモデルたち

会場を練り歩くモデルたち

三者三様、それぞれに似合う着物

三者三様、それぞれに似合う着物

ラストには扇子を手にしたモデルたちがゆったりと会場内を練り歩き、華やかな着物姿を間近で堪能。絹の輝きが照明に映え、日本の伝統美と世界の多様性が見事に融合した瞬間でした。フィナーレにはフォトタイムも設けられ、ステージ前には多くの人が集まり撮影を楽しみました。

株式会社伊と幸の社長である北川幸さんにお話を伺いました。

「今回登場した着物の多くは、希少な純国産の繭から作られたものです。着付師たちも、丹後ちりめんの着物を身にまとっていたんですよ。三人目のモデルの方の青い着物には、平和の象徴である折り鶴が描かれたものを選びました。古来から続く日本文化の代表である着物の魅力を、世界に伝えていきたいです」

悩んでいる人たちとつながりたい―「認知症の人と家族の会」

続いてのステージでは、オレンジ色のTシャツが会場を彩ります。この色は、認知症のシンボルカラー。「公益社団法人認知症の人と家族の会」は、認知症の人やその家族が繋がり、生きる力となることを目指す当事者団体です。全国に支部があり、現在の会員数は約9000名。会員同士の交流会の他、専門職によるサポートや勉強会も開催され、仲間同士で支え合うピアサポートの活動に取り組んでいます。

オレンジ色は認知症支援のシンボルカラー

オレンジ色は認知症支援のシンボルカラー

オンラインで全国の支部の方々とつながりながら行われたステージ。スクリーンには多くの仲間たちの笑顔が映し出され、リアルとオンラインのハイブリッドで会場を盛り上げました。

オンラインでもたくさんの仲間が登場。

オンラインでもたくさんの仲間が登場。

初めに披露されたのは「ドレミの歌」。会場では、コーラス隊がポンポンや鈴でリズムを取り、来場者に配られた鈴の音も明るく響きます。

オンラインによる宮城県支部のパフォーマンスでは、歌と共に、東日本大震災でのエピソードが紹介されました。震災で支所の集会所を失い、家族も本人も心に余裕がなくなっていた日々。ようやく公園の野外ステージで集まることができたとき、絆を再確認できたといいます。仲間の存在がどれほどの大きさか、繋がり合うことの大切さが伝わってきます。

続いて登場したのは、認知症当事者の下坂厚さん。46歳で若年性アルツハイマーを発症し、当時は「死んだ方がマシ」とまで思い、仕事も辞めて引きこもっていたといいます。しかし、仲間たちとのつながりをきっかけに前を向くことができ、今では写真家として活動を続けています。

思いを語る下坂さん

思いを語る下坂さん

「認知症になる前は、作品としてきれいな写真を撮っていたのですが、今は、"記憶とつなぐ"ような写真を撮るようになりました」。スクリーンには下坂さんがインスタグラムで発信している写真と言葉が映し出され、ピアノの音色とともに自ら朗読。認知症の辛さの中でも、前を向いて今を生きる言葉。そして、透明で、優しい写真の数々。来場者はスクリーンをじっと見つめ、下坂さんの声に耳を傾けていました。

「好きなことに挑戦し、つながりを広げること」が、前向きに生きるエネルギーになっているという下坂さん。「認知症になっても、何もできなくなるわけじゃない。まだまだできることがあるんだ、ということを伝えて、認知症のイメージを変えていきたい」と言葉を紡ぎました。

続いては埼玉支部「これでいいのだバンド」がオンラインで登場。会場全体でYMCAの振り付けを楽しみながら歌いました。ラストは「手のひらを太陽に」と「小さな世界」。舞台も客席も、オンラインの皆も、手を振りながら明るく、笑顔でフィナーレを迎えました。

会場全体にあたたかい歌声が広がります。

会場全体にあたたかい歌声が広がります。

代表理事の鎌田松代さんにお話を伺いました。

「認知症になっても明るい社会を作っていけるよ、だから認知症に悩まないでと伝えたいです。支援者の会は京都が発祥の地。他の方がどんな風に介護をしているか知ることや、頑張っている仲間がいることは大きな支えになりますので、これを機に皆さんに知っていただいて、悩んでいる方と繋がりたいと思っています」

仲間と繋がることで、前を向いて生きていける。全国の当事者の方と家族の方、そして会場が一体となったステージは、悩んでいる人たちに向けたあたたかなメッセージそのものでした。

福知山から鬼の一行がやってきた!「大江山酒呑百鬼夜行」

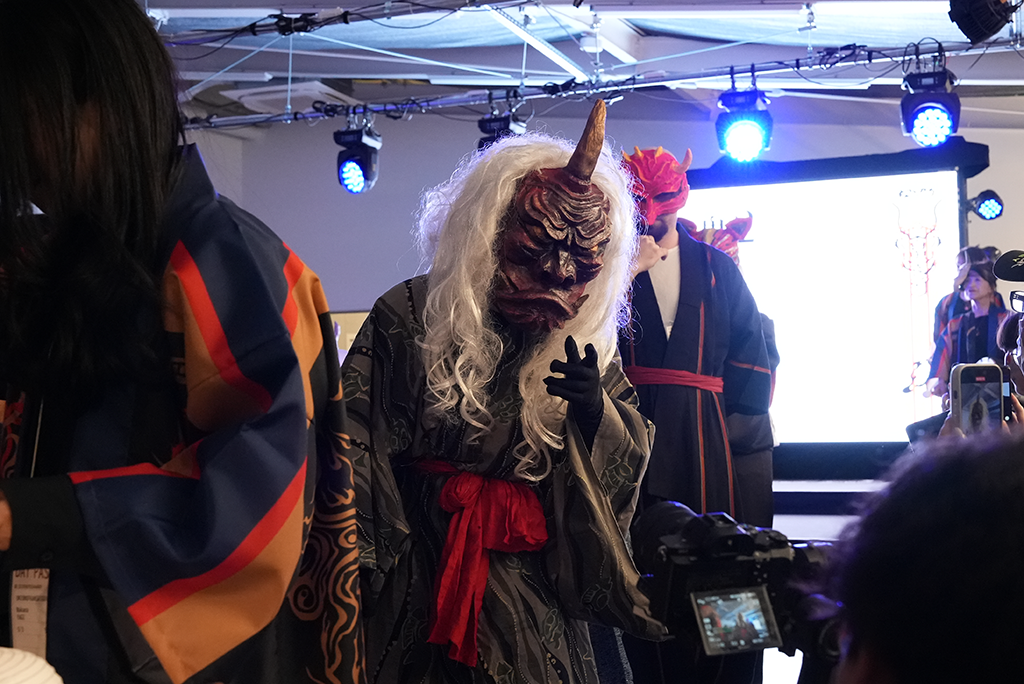

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」の最後を飾ったのは、大江山に伝わる鬼伝説と洛中に伝わる百鬼夜行伝説を融合させた鬼の行列!

客席まで鬼が降りてきました!

客席まで鬼が降りてきました!

日が暮れてゆく"逢魔が時"。開演前にもかかわらず多くの人が集まり、開場と同時に満席に。立ち見エリアも瞬く間にいっぱいになります。

ステージの音楽を担当したのは、市民による演奏隊「中丹大江 刻ノ音」。おりんの音が響く中、百鬼夜行伝説や大江山に伝わる鬼伝説が語られ、会場は一気に幻想的な世界へと引き込まれていきます。

ステージ上に集まる鬼たち

ステージ上に集まる鬼たち

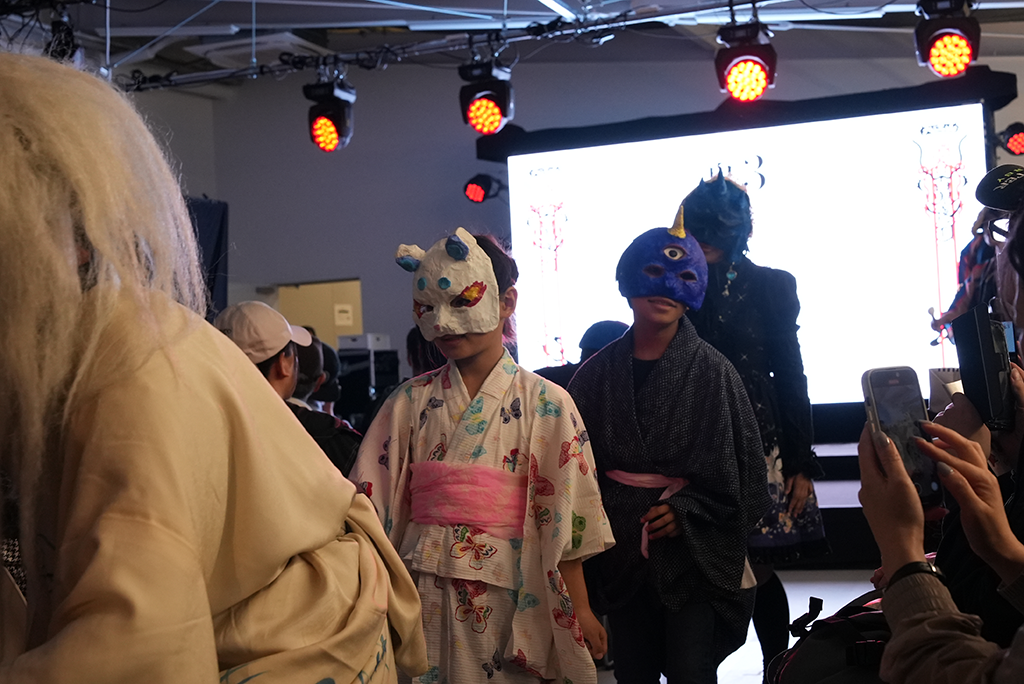

その後、鬼たちが順にステージに登場。小学校1年生から大人まで、30名もの福知山市民が参加。ワークショップで制作した鬼の面を身に着け、こだわりの衣装で個性豊かな鬼に変身していました。ステージ上で思い思いの鬼のポーズをとる姿に、来場者はカメラを向けます。

個性的な鬼が次々に登場します。

個性的な鬼が次々に登場します。

30名の鬼による、「百鬼」夜行。

30名の鬼による、「百鬼」夜行。

鬼たちのお目見えに合わせて、鬼にまつわる豆知識も紹介。「赤鬼は銅、青鬼は青銅、黒鬼は鉄を表している」「大江山には製鉄技術の優れた裕福な集団がいて、それを恐れた平地の人が討伐したことが、酒呑童子伝説につながったのかもしれない」といった話に、会場からは「へえ〜」と驚きの声が上がりました。

また、「鬼のイメージでよく使われる角と虎柄のパンツは、鬼門が丑寅(うしとら)の方角だったことに由来する」という話も。今回の会場は、なんと万博会場の鬼門にあたる場所なのだとか。会場からはどよめきの声が上がりました。

気づけば日はとっぷりと暮れて、鬼があふれる夜に。フィナーレでは、万博公式キャラクターのミャクミャクも登場し、鬼たちがステージを飛び出して外を練り歩きました。さまざまな鬼が、太鼓や笛の音に合わせてぞろぞろと行進する姿はまさに現代の百鬼夜行。来場者も列に加わり、通りがかりの人たちも足を止めてカメラを向けるなど、にぎやかで幻想的な時間となりました。

一夜限りの百鬼夜行は、にぎやかにフィナーレを迎えました。

一夜限りの百鬼夜行は、にぎやかにフィナーレを迎えました。

演出を手がけた妖怪芸術団体 百妖箱・代表の河野隼也さんにお話を伺いました。

「市民の方々の仮装やお面は力作揃いで、クオリティが高く驚きました。酒呑童子は日本で一番有名な鬼。今後、妖怪文化が世界で注目される中で、伝説を持っているのは大きな強みです。地元の子供たちも興味を持ってくれていて、次世代のクリエイティブにつながっていくことを期待しています」

世代を越えて、地域を越えて、病気を越えて。一人ひとり抱えるものが違っても、文化によって繋がり、出会うことができる。文化は、心と心をつなぐ橋になる。そう実感するひとときでした。

今後の万博会場で開催される京都のイベントにも、ぜひご注目ください!