2025.03.31 京都府内のイベント・観光・体験

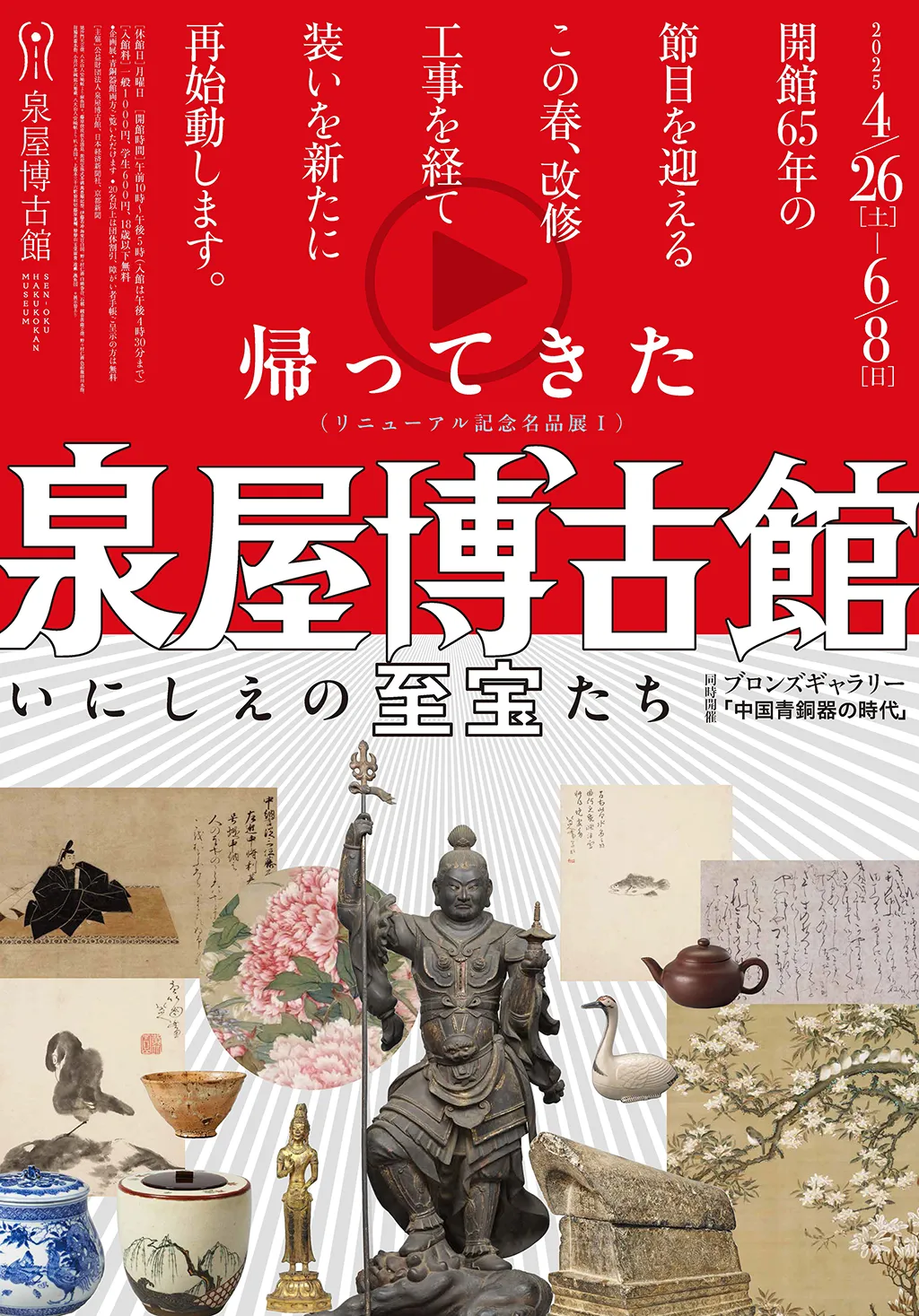

住友家の珠玉のコレクションが勢ぞろい/泉屋博古館「リニューアル記念名品展 帰ってきた泉屋博古館」

1970年の大阪万博にあわせて、住友グループの来賓をもてなす場として京都・東山の現在の地に建設された泉屋博古館。一年の休館、改修工事を終えて2025年4月にリニューアルオープンします。装い新たに帰ってきた泉屋博古館が開催するのは名品展。住友コレクションの中でも人気の高いものを一挙公開します。今回の企画展について、学芸員の竹嶋康平さんにお話を伺いました。

数寄者をおどろかせた、住友春翠の先進性

―― 泉屋博古館の特徴を教えてください。

当館は住友家が収集した美術品を収蔵し、公開している美術館です。住友家が屋敷を構えていたゆかりの地に建てられていて、かつて美術品が保管・鑑賞されていたところと同じ場所で作品を楽しむことができます。土地と美術品とが密接に結びついてるというのが当館の特徴の1つでもあり、今後も大切にしていきたいところです。

外観

外観

―― 住友コレクションといえば青銅器が有名ですが、なぜ青銅器を集めていたのでしょうか。

青銅器を集めたのは住友家の第15代の当主です。幕末から大正時代に生きた方ですが、彼は春翠という雅号をもち、美術品の収集に積極的に乗り出していました。単なる道楽ではなく、同時代の作家を支援するとともに、これは残しておくべきといういにしえの美術品を買い集めることを意識していたようです。

そうした中で青銅器が多く集められたのは、青銅器が中国の古代を知る、唯一と言えるほどの貴重な美術品だからです。

今の私たちは漢文を読みこなせませんが、当時の、特に企業を率いる実業家のような人たちにとって、漢文は大切な素養で読めて当たり前。もっと言えば漢文や漢詩が作れて当たり前でした。そうした中で、中国文化の源流ともいえる古代中国の青銅器は大変尊重されていたんです。

虎卣(こゆう)

虎卣(こゆう)

―― 原点を学ぶために収集していたのですね。

もう一つ、実用的な理由もありました。彼らは漢文を読みこなせることもあって、中国の教養ある人たちの暮らしに憧れを抱いていましたので、中国の文人たちの煎茶文化が日本でも大流行するんです。煎茶会では青銅器が花瓶や香炉として使われていたので、日本でも使われるようになりました。

とはいえ、住友春翠は青銅器への敬意が強く、実際には道具としては使わず、鑑賞用として煎茶会で並べていたようです。当時は博物館や美術館がほとんどなく、青銅器をまとめて見る機会がなかったので、春翠の集めた青銅器の量と質は、数寄者と言われるような美術に造形が深い人々に衝撃を与えました。

コレクションに通底する、住友家の美意識

―― 今回の企画展について教えてください。

泉屋博古館の看板美術品たちに大集合してもらう展覧会を、二期に分けて開催します。二つの展示を通じて、私たちがおすすめしたい作品はもちろんですが、長年通ってくださっているファンの方々に人気の美術品を網羅的にご覧いただけるような展示にしています。

《毘沙門天立像》 鎌倉・13世紀 泉屋博古館蔵

《毘沙門天立像》 鎌倉・13世紀 泉屋博古館蔵

椿椿山《玉堂富貴・遊蝶・藻魚図》 江戸・天保11年(1840) 泉屋博古館蔵

椿椿山《玉堂富貴・遊蝶・藻魚図》 江戸・天保11年(1840) 泉屋博古館蔵

―― 第一弾と第二弾は、どのような違いがありますか。

時代で区切っています。第一弾は江戸時代まで、中国でいうと明・清の時代までの美術作品を展示します。第二弾は近代以降です。幕末から明治、大正、昭和の作品になります。

かなりオーソドックスな見せ方ですが、いつもは様々な切り口で展示しているので、意外と時代ごとに区切ってご紹介する機会が今までありませんでした。今回はオールスター勢ぞろいということで、あらゆるジャンルの住友コレクションを一堂に展示します。

統一感のない展示になるのではと心配される方がいるかもしれませんが、住友コレクションにはひとつの共通の美意識が宿っていて、不思議と調和が生まれるんです。これは、私たち学芸員がコレクションに絶大な信頼感を置いてるところです。

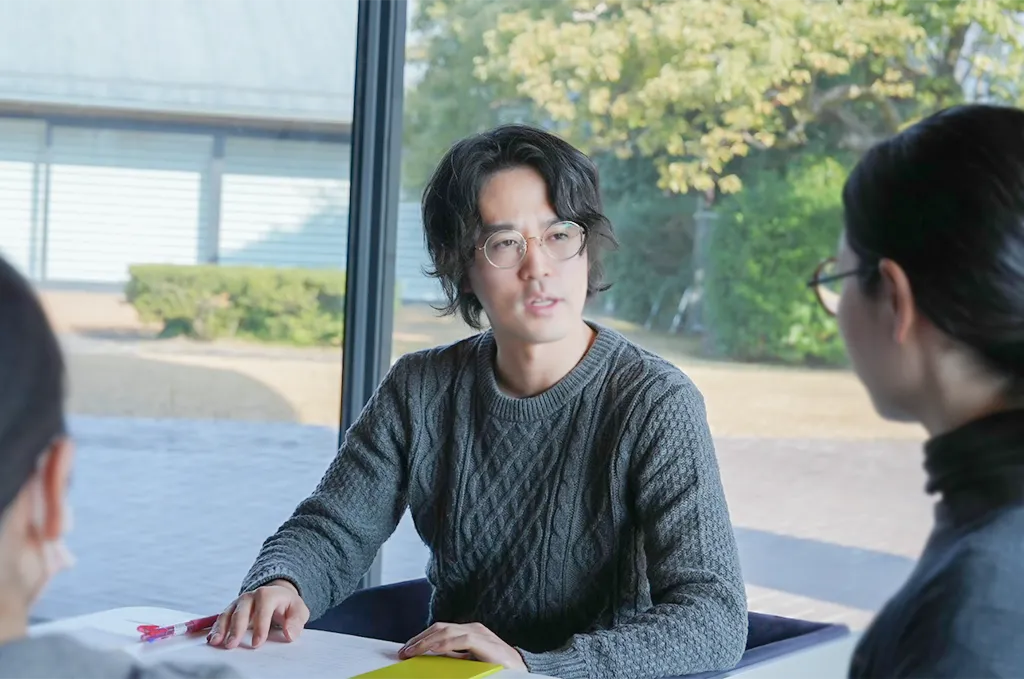

泉屋博古館学芸員 竹嶋康平さん

泉屋博古館学芸員 竹嶋康平さん

―― その美意識とはどのようなものなのでしょうか。

難しいですね。それを知りたくて学芸員をやっているともいえるので、なかなか言い表せないのですが......。きっと、住友春翠の中に憧れや理想があって、それが軸になっているのだと思います。

彼は西洋美術も収集していますので、中国だけでなく、西洋に対する憧れというものもあったはずです。では海外ばかりに目を向けていたかというと、そうではなくて、茶道具も集めていますし、屋敷をこの京都の東山に構えたことからも、日本の文化に対する関心が伺えます。

生涯にわたって様々な作品を集めていますが、憧れの生き方を美術の収集を通じても体現しようとしているから、一気通貫のコレクションになっているのだと思います。

―― 展示の見所を教えてください。

第一弾は、仏教美術や中国の絵画のほか、日本の絵画や茶道具を展示します。茶道具の一押しは、皆さまが憧れの茶碗と言ってくださっている「六地蔵」ですね。

《小井戸茶碗 銘六地蔵》 朝鮮・16世紀 泉屋博古館東京蔵

《小井戸茶碗 銘六地蔵》 朝鮮・16世紀 泉屋博古館東京蔵

京都の六地蔵という場所で見出されたことから銘がついています。六地蔵は駅名にもありますね。京都ゆかりの名品です。

せっかく京都にお越しいただきますので、京都ゆかりの品々も楽しんでいただきたいと思っています。幅広い時代とジャンルを扱っていますので、バラバラなんだけれども一つに繋がっている、というのをぜひ感じ取っていただきたいです。

第二弾は近代の作品になりますので、第一弾よりも対象とする時間幅は短いです。ですが、日本の美術が近代化をおしすすめた時代の勢いを感じていただけるかなと思います。

―― 鑑賞のポイントはありますか。

皆さんに特にお伝えしたいのは、第二弾の作品は、コレクターにとっては現代アートであったということです。もう100年以上経っているものばかりですので、今の私たちから見るとすべてが古いものですが、当時のコレクターにとってはその距離感ではなく、今まさに作られたものだったんだということを感じてもらいたいです。

第一弾の展示作品のように、昔の時代の憧れのものを集めるのと、第二弾のように、自分が生きている「今」の時代に生み出された美術品から自分がいいなと思ったものをセレクトする感覚は、似ているかもしれないけれど、どこか決定的に違うところがあります。

二つの展示を通して見ていただき、ご自身の感覚と照らし合わせることで、立ち止まって考えるきっかけになるんじゃないかなと思っています。

100年以上前の博覧会と現在の博覧会を見比べる

―― 泉屋博古館の1号館は1970年の大阪万博の年に建てられたということで、万博とのつながりが深いですね。

そうですね。前回の大阪万博で、住友グループは千里の会場に「住友童話館」というパビリオンを作っていますが、国内外から大切なお客様を招いた時に迎賓施設が必要だろうということで、住友ゆかりの地であり、大阪とはまた異なる文化が色濃く残っている京都・東山に当館を建設することにしたんです。

お客様をおもてなしするための建物ですから、東山の景色を楽しめるような作りになっています。当時貴賓室だった場所を今は休憩室にしていますので、皆様にもゆっくりとくつろいでいただければと思います。

休憩室

休憩室

―― 住友にとって万博は大切な意味を持っていたんですね。

実は、住友と博覧会のつながりは明治時代にまでさかのぼります。

それが、1903年に大阪で開催された第5回内国勧業博覧会です。国内の産業振興を目的としたものでしたが、将来の万博を意識して「参考館」が建設され、海外からも十数か国の出品があったそうです。この内国博が成功を収めたことで、万博の日本開催への期待が高まったと言われています。その第5回内国勧業博覧会の協賛会長に、住友春翠が就任していました。

今回の展示では、当時の出品作品で住友コレクションに残るものをご覧いただけるように特集コーナーを用意しています。100年以上前の博覧会と今回の博覧会を見比べることで、変わったもの、変わらないものは何なのか、というのを考えていただく機会になればと思っています。

―― 最後に、万博に向けての意気込みを教えてください。

万博開催にあわせて、各地の美術館で日本の美を伝える展覧会を開催していると思います。当館も、特に第一弾の展示では、そうした日本や東洋の美を伝えたいという想いを持って企画を進めています。

また、リニューアルによって国内外のお客様をおもてなしする準備も整えています。といっても、実は「極力変えない」努力をしてきました。1号館に「眺めのいい部屋」と名付けた空間をつくったのですが、これは開館当初からあった部屋で、リノベーションして再び一般の方々にお入りいただけるように戻しただけなんです。新しいものを取り入れつつも今までの良さはしっかりと残し、両者の調和を大切にしています。

ぜひ当館にもお立ち寄りいただき、自慢のコレクションをゆったりとご覧いただきたいです。

泉屋博古の庭

泉屋博古の庭

眺めのいい部屋

眺めのいい部屋

企画展・美術館情報

- 展覧会名

-

リニューアル記念名品展Ⅰ「帰ってきた泉屋博古館 いにしえの至宝たち」

リニューアル記念名品展Ⅱ「続・帰ってきた泉屋博古館 近代の美術、もうひとつの在り方」 - 会期

-

Ⅰ 2025年4月26日(土)~ 6月8日(日)

Ⅱ 2025年6月21日(土)~ 8月3日(日) - 会期中の休館日

- 月曜日(5月5日・7月21日は開館)、5月7日(水)、7月22日(火)

- 開館時間

- 午前10時 ~ 午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 所在地

-

泉屋博古館

京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24 - ホームページ

- https://sen-oku.or.jp/kyoto/