2025.04.14 万博会場

京都ゾーンの空間デザイン制作陣によるトークセッションを開催しました!

2025年4月9日、関西パビリオンの開館式が行われ、いよいよその全貌が明らかになりました。京都ゾーンでは、特別企画としてトークセッションを開催。「ICHI-ZA KYOTO 一座きょうと」の空間を作った京都縁のアーティストが登壇し、ミニマルな空間に託した想いや、目には見えない細やかな工夫について語りました。他のパビリオンとは一線を画す、圧倒的な「場の力」。その舞台裏を知れば、京都ゾーンの体験がより深く、より豊かなものになるはずです。

目次

京都ゾーン「ICHI-ZA KYOTO 一座きょうと」

テーマは「一座建立」。展示に加え、来場者が出展者と交流し、心を通わせ、一体感を生み出すような実演や体験イベントを実施する。「文化」「食」「産業」「環境」「いのち」「観光」の分野で、一定期間ごとに展示を入れ替えながら、京都ならではの魅力を発信。

空間デザインは京都縁のアーティストたちが手がける。壁から床までをオリジナルの京瓦「キモノタイル」で覆うことでミニマルかつ静謐な空間を演出。ノンバ―バールな映像と音響が空間と一体となることで、来場者がじっくりと京都の未来と過去に向き合えるような体験を創出する。入り口の扉が開くと、目に飛び込んでくるのは大きなスクリーン。都市文化と自然、伝統と革新など、異なる営みが共存している京都府の魅力が、映像として映し出される。

案内スタッフの制服も京都のデザイナーによるもの。シックな空間にふさわしいユニセックスデザイン

案内スタッフの制服も京都のデザイナーによるもの。シックな空間にふさわしいユニセックスデザイン

登壇者プロフィール

Sandwich 名和 晃平氏

空間デザイン協力 Sandwich

国内外で精力的に活動する彫刻家・名和晃平氏が、制作の拠点として2009年に、京都・伏見にて創設したクリエイティブ・プラットフォーム。

彫刻· インスタレーション・建築・インテリア・舞台美術・デザイン・ファッション・ダンスパフォーマンスと領域横断的に活動するための重要な拠点であり、そこでは日夜、アーティストやデザイナー、建築家、ダンサーといったさまざまなクリエイターが集い、活発なコラボレーションを繰り広げている。

株式会社京瓦 浅田製瓦工場 浅田 晶久氏

伝統の引っ掛け桟瓦で通産大臣賞を受賞した父・良治氏を継いで京瓦窯元の三代目となる。

大阪工業大学で建築を学んだあと、23歳で稼業を継ぎ、瓦造りを本格的に始めた。適度に自由な創作が可能な鬼瓦造りを専門とする。

株式会社 青空 山田 晋平氏

京都造形芸術大学(現京都芸術大学)出身の映像作家・山田晋平氏が代表を務める。演劇やコンテンポラリーダンスを中心に、オペラ、コンサートなど、様々な舞台芸術の上演内で使用される演出映像の製作が専門。近年では、現代美術家とのコラボレーションによるプロジェクションマッピングや、映像インスタレーションなどの製作も行う。

相模 友士郎氏

演出家・デザイナー・写真家。1982年生まれ。京都造形芸術大学卒業。

70歳以上の伊丹の高齢者たちと制作した『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』(2009年)で鮮烈なデビューを果たし、その後も様々なコミュニティに入り込み、領域を横断しながら見るという身体的経験を問いただす作品制作を続けている。

制作インタビュー

―― 京都ゾーンは京瓦のタイルが壁から床まで一面を覆うデザインが特徴的ですが、どのようにしてこのデザインが生まれたのでしょうか。

名和:

関西パビリオンは、国や企業ごとに作られたパビリオンとは異なり、一つの入口から入って各府県のゾーンにアクセスするという特殊な形をしています。一つのパビリオンの中でいろいろなものが紹介されますから、混沌とするだろうなと予想しました。ですので、その混沌を吸収するような、扉から入った瞬間に全く別の世界に入ったような感覚を作りたいと考えました。

そうした空間をどう作るかと考えたときに、学生時代に京都の街を歩いて回っていた時のことを思い出しました。京都の家の屋根の上に飾られている鍾馗(しょうき)さんがかっこいいなと思って、ずっと見て回っていたんです。

Sandwich 名和 晃平氏

Sandwich 名和 晃平氏

名和:

鍾馗さんは、家によって大きさや表情、顔の向きやポーズまで違います。これは面白いなと思っていたことを今でも覚えていて、ではその鍾馗さんはどこで作られているんだろうと調べたら、浅田さんの工房にたどり着きました。

京瓦を造っているのは、もう浅田製瓦工場だけです。京瓦には1400年もの歴史がありますが、今の建物はどんどん合理化されて、屋根に瓦が使われなくなってきています。京都タワーは瓦で覆われた京都の街並みを海に見立てて、灯台をモチーフに作られていますが、今はその街並みがなくなっていってしまっているんですね。

京瓦は京都という都市のイメージを保持している大事な要素だと思ったので、この瓦で何かできないかと考えました。

―― 今回使われているタイルは、万博のために新たに開発したものだそうですね。

名和:

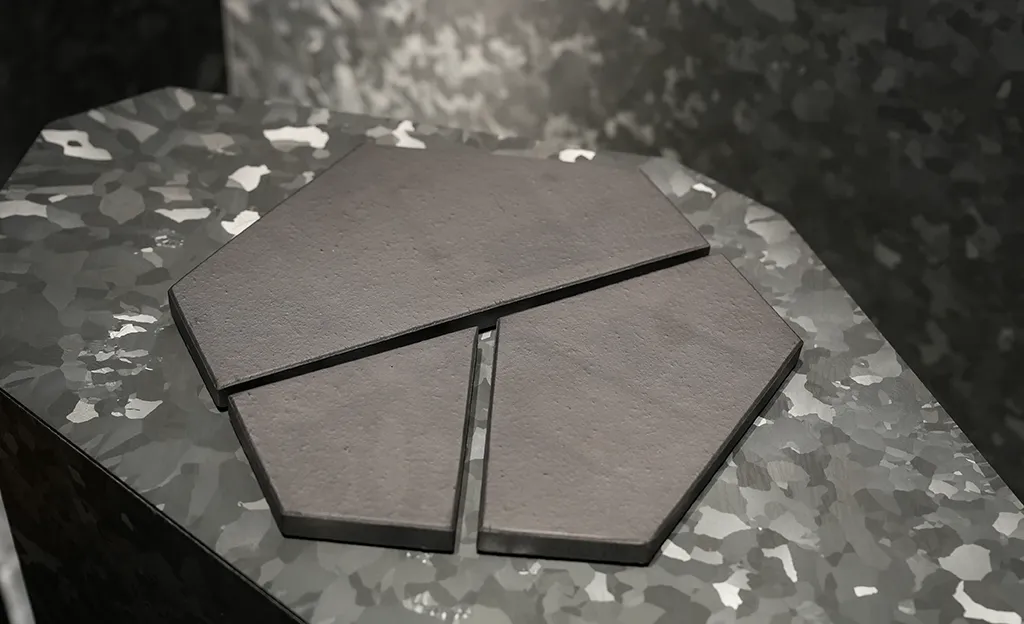

そうです。このタイルは六角形で構成されていますが、3つの形がその六角形を形作っています。よく見ると、着物の襟のようにも見えます。

1種類のタイルだけを用いたタイル張りのことを「モノタイル」と呼びますが、それと着物を掛け合わせて「キモノタイル」と名付けました。単純な形に見えますが、いろいろな向きで使うことで、空間にリズムが生まれます。

展示用のテーブルは鉄板だが、キモノタイルを構成するパーツと同じ形をしている

展示用のテーブルは鉄板だが、キモノタイルを構成するパーツと同じ形をしている

―― 「キモノタイル」の開発で苦労された点はありますか。

浅田:

瓦を床に敷くこと自体は、かなり古い時代から行われてきました。平安京でもありますし、禅寺の床や回廊にも敷かれています。

ただ、私自身はタイルをあまり造ってこなかったので、名和さんからお話を聞いたときは、本当にこの小さい工房でできるのかなという心配はありました。

株式会社京瓦 浅田製瓦工場 浅田 晶久氏

株式会社京瓦 浅田製瓦工場 浅田 晶久氏

浅田:

デザインもなかなか決まらなかった記憶があります。ようやく決まったのが昨年(2024年)の9月ぐらい。それから金型を制作して、残り3か月で瓦を造ったのですが、瓦は、全部で1万2000枚あります。3か月でその数を作り上げるというのは大変でした。

このタイルを会場に張り付けてくださった方も、かなりご苦労されたと思います。私も2度ほど見学させていただきましたが、タイル1枚1枚の向きがすべて異なっており、それを図面に沿って丁寧に施工されている様子が印象的でした。壁面は落ちる恐れがあるということで、1枚ずつビスで止めて落ちないようにされていました。すごく手がかかる作業をされていたことに、お礼を申し上げたいなと思っています。

スクリーンのある壁と床、その境目まで模様がぴったり揃い、細部へのこだわりが光る

スクリーンのある壁と床、その境目まで模様がぴったり揃い、細部へのこだわりが光る

―― 続いて、映像制作のコンセプトをお聞きしたいと思います。

山田:

万博は世界中からお客様がいらっしゃるので、まず言語を使うのはやめようと決めました。ですから、映像にはナレーションもテロップもありません。また、見た人が何かを感じ、発見できるような映像を作りたいと考えました。

この京都ゾーンの目的の一つはホストとゲストの交流が起こることで、展示が週ごとにどんどん入れ替わるとお聞きしましたので、そのなかで映像がどんな役割を担うことができるだろうかと考えたときに、参考にしたのが茶室の「床の間」でした。

茶室では、席主が床の間に掛け軸をかけたりお花を飾ったりしてゲストをもてなしますが、そこには、席主が準備しているテーマや季節感がひっそりとあるんですね。お茶会に行くと、「このお花はなんですか」といったことを客が席主に聞いています。つまり、床の間の飾りが会話のきっかけを作り出しているということです。これは日本の伝統的な装置といえると思い、その役割を映像が担うことができないかと考えました。

株式会社 青空 山田 晋平氏

株式会社 青空 山田 晋平氏

―― 映像の制作にあたってどのようなことを意識されたのですか。

山田:

人と人との交流は、わからないものから始まっていきます。「これってなんでしょう」という風にコミュニケーションがすごく自然に発生するんです。ですからあえて、わかりにくいと言いますか、詩のような言葉遣いで映像の時間を作ることができないかなと考えました。

普段喋っているような、何かを理解してもらうための説明的な言語ではなく、詩的な言語というのがあるんですね。それは、予想もしないようなものが連続したり繋がったり、あるいは、それによってもう少し抽象的なイメージが生み出されていったりということが起こるような言語だと思っています。そうした詩的な映像が、床の間のような機能を果たせるといいのかなと。

なので、映像を見ていると、なんでこの映像とこの映像が一緒の画面に出ているのだろう、といった疑問も浮かんでくるのではないかなと思います。

この、詩的な繋がりを映像で作っていくためには、相模さんの持つ審美性が不可欠だと思い、今回一緒にやろうということになりました。

相模:

山田さんが全体のお話をされたので、映像の中身についてお話しようかなと思いますが、京都という言葉を聞いた時に、おそらく一定のイメージを皆さん持っておられます。

でもそれが京都府になった途端、京都というイメージが、ふわっと溶解していくような感覚があって。この複雑さってなんだろうな、ということを考えるところから始まりました。

京都ゾーンについてお話をお聞きしたら、「伝統と革新」「グローバルとローカル」というように、両極の場所にある「あわい」のものをどう表現するかを、皆さんが考えていらっしゃることがわかってきました。京都の複雑さは、この「あわい」の諧調の豊かさにあるんじゃないかなというところに、制作の取っかかりを見つけました。

映像制作にあたっては、京都府内を150か所ほど回って撮影をして、素材を集めました。先ほど山田さんから、詩的な繋がりという話がありましたが、映像の一つの面白さは、本来同時に見られないものを同時に見ることができることです。

お茶碗で言えば、茶碗の表面と内側が同時に見えます。近いものと遠いもの、表と裏というような、両極にあるものを2つ並べることで、その「あわい」にどういうものが現れてくるか、どういう感情が現れてくるかということを、編集のポイントとしています。

この「あわい」に何があるのかということの明確な回答を僕らの方では提示しません。来場者の方々がどういう風に感じていただけるのかなというのを楽しみにしています。

相模 友士郎氏

相模 友士郎氏

―― 映像は展示テーマ(文化・食・産業・環境・いのち・観光)ごとに内容が変わりますので、ご来場の皆さまにはさまざまな映像をお楽しみいただければと思います。

音楽制作の原摩利彦氏は本日残念ながら欠席ですが、テーマ音響は、京都府の今の音、例えば「舞鶴港」「宇治川」「妙心寺退蔵院の水琴窟」など、府内各地の自然や風景の音、そして、「万葉集」「源氏物語」「丹後国風土記」などの文献に記述された音を集め、そこに新たな音を配置して制作したと伺っています。

<原氏からのメッセージ>

この会場で流れている音楽には、ピアノなど楽器のほかに京都府のいろいろな場所の音が入っています。海の波音や川のせせらぎなどを外で録音することをフィールドレコーディングと言います。

簡単に録音できるようになったのは、まだ最近のことです。録音する機会がなかったころは、ことばや絵で音を表していました。ですから、ずっと昔に書かれた本の中から音を集めることもできます。

ときどき立ち止まって耳をすましてみてください。わたしは小さな息子と一緒に音集めに出かけます。どこから、なんの音が聞こえるかな?この音で音楽が作れるかな?とよく話します。

朝起きて最初に何が聞こえるでしょう?学校に行くまでに聞こえてくる音は?

みなさんの好きな音はなんですか?

原 摩利彦

―― それでは最後にお一人ずつ、京都ゾーンの見どころやメッセージなどをお願いします。

名和:

京都の文化は奥深く、伝統的なものもたくさんありますし、新しいものも生まれています。学生も多いですね。今は観光客も多くて、いろいろなものや人が集まる場所です。この京都ゾーンでは、これから日本の文化のエッセンスを感じられるものが紹介されていくと思いますので、京都の魅力を感じていただけたらなと思います。

浅田:

京都ゾーンの入り口の上に鍾馗さんがいます。

京都で鍾馗さんが飾られ始めた時期は詳しくはわかりませんが、江戸時代にはあったようです。京都は、お寺さんが鬼瓦を設置しているので、災いが鬼瓦で飛ばされて、町家の方に降りかかってきてはかなわないということで、鬼より強い鍾馗さんを魔除けとして飾るようになったと聞いています。

ここに飾らせてもらっている鍾馗さんはそれほど大きい鍾馗さんではありませんが、変わっているのが、ちょっとよそ見をしているところです。

京都は昔、間口が狭くて奥行きが長いという家の構造でしたので、鍾馗さんが前を向いていると、前の家を睨みつけることになってしまう。それではちょっと失礼やということで、よそ見されてます。そんなところにも注目してみてください。

あとは、瓦が、この白黒の世界が、海外の方にどういう風に映るのかなというのは知りたいなと思っています。

山田:

京都ゾーンはすごく落ち着いた雰囲気の空間になっていて、私たちの映像もゆったりしたものです。ふと忘れてしまいますけど、ここは万博の中なんですよね。

万博会場は本当に広いですが、京都ゾーンはどことも違う時間と空気が流れる場所のような気がしています。この空間が、自分がどんなものを美しい・豊かだと感じるのかということをじっくり考えるための場所になるといいなと思っています。

あとは、京都ゾーンが現代美術の世界に振り切ったコンセプトで作り上げられていることもすごいなと思っています。アートの感性が結集した空間となっていますので、それを皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。

相模:

理解することというのは、かなりフィジカルなものだと思っています。僕自身、150か所ぐらいを撮影で回るなかで、どんどん体の中に経験がインストールされていく感覚がありました。

京都ゾーンの瓦の温度であったり、周りの音が遠くに聞こえるような感じであったり、そういう自分の中で感じ取ったものが、おそらく経験や知るということだと思います。ここは自分の中に湧き上がってくるものに静かに向き合える空間だと思いますので、皆さんその感覚を楽しんでいただけたらいいかなと思っております。