2025.07.03 万博会場

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」ステージイベントを開催しました!(5/2)

4月29日~5月4日(日)にかけて、大阪・関西万博関西パビリオン多目的エリアにて、「MEET UP KYOTO きょうと大集合」を開催しました。5月2日(金)はあいにくの雨でしたが、多くの来場者が足を止め個性豊かな5組のステージを楽しんでいました。

目次

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」の当日の様子を動画で公開中!

こちらからご覧ください。

「雲×アート」による防災的フレーミング!「人工雲の生成実験デモンストレーション」

この日の最初のステージは、京都大学防災研究所による「人口雲の生成実験デモンストレーション」です。

京都大学防災研究所の中北英一先生の研究室では、雲が発生し、積乱雲となって豪雨をもたらす集中豪雨の研究をされています。雲の発生原理とアートをコラボレーションできたら雨雲をより身近に感じられ、豪雨防災に活かせるのではという思いで「雲×アート」という新たな取組を始めました。

雲の中というのは周囲を霧で包まれたような世界ですが、ただそれをそのまま再現するだけでは面白くない。そこで、シャボン玉の中に水蒸気を閉じ込めることで、まるで実際に雲が浮かんでるかのように、ふわふわと空中を漂う不思議なシャボン玉雲を生み出したそうです。

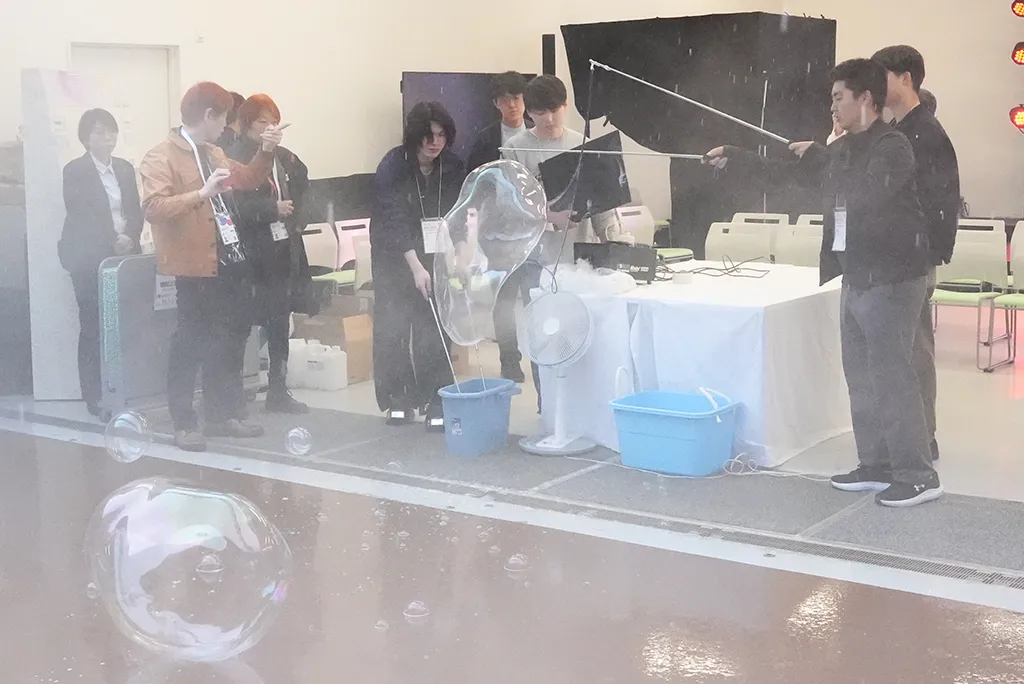

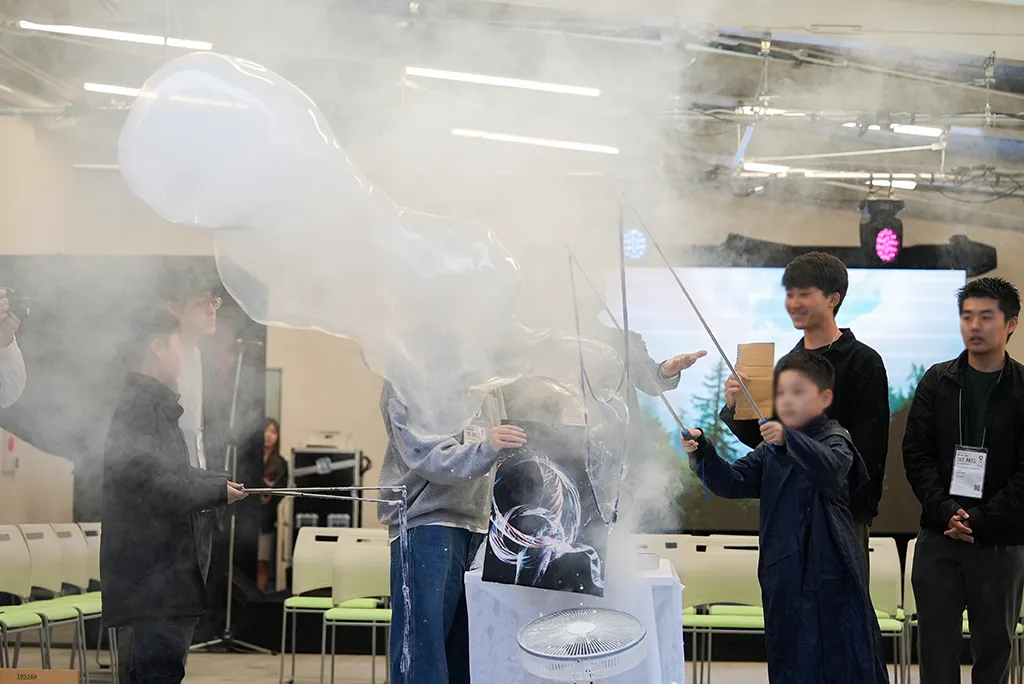

京都大学の学生たちがシャボン玉雲をつくる様子

京都大学の学生たちがシャボン玉雲をつくる様子

当初はシャボン玉雲を作るためのシャボン液が長持ちせず、すぐに割れてしまい苦労したそうですが、研究を重ね安定したシャボン玉雲を作れるようになったそうです。

シャボン液に浸したロープをゆっくりと開きながら、シャボン膜へ向かって風と水蒸気を送り込みます。白く曇ったシャボン玉がふわりと空へ昇る光景は、どこか現実離れした美しさがありました。

雨が降る中でしたが、小さな子どもたちをはじめ、学生の方や海外の方まで、多くの人がシャボン玉雲作りに挑戦しました。皆様真剣な面持ちで、シャボン膜が割れないようロープをゆっくりと開きます。特大シャボン玉雲を作ろうと限界までシャボン玉を膨らます人や、バレーボールぐらいの程よいサイズのシャボン玉雲を次々とつくる人など、個性豊かなシャボン玉雲作りが見られました。何度も列に並びシャボン玉雲に挑戦する子どもたちもいました。

中北先生と同じく京都大学防災研究所に所属する土佐尚子先生にもお話を伺いました。

中北先生:

「集中豪雨や豪雨の予測には、最初にどこで・どのように雲ができるのかを知ることが大切な科学です。防災研では防災アートという研究室(土佐研究室)と雲の研究をしている私たち(中北研究室)がコラボレーションして、本日は"雲×アート"を皆さんにお届けしています」

土佐先生:

「豪雨を減らすためには、まず雲の原理や成り立ちを理解する必要があります。自分たちの研究を"アート"という形でより多くの人にわかりやすく伝え、防災意識を高めてもらおうと活動しています」

男女で受け継ぐ勇壮な太刀振り「上司太刀振り」

午前中に降り続いた雨が上がり、午後の部となりました。次は宮津市の上司太刀振保存会による「上司太刀振り」の披露です。

上司太刀振りというのは、京都府丹後地域特有の江戸時代から続く祭礼芸能です。宮津市上司に位置する住吉神社では、毎年10月の第2土曜日に「栗田祭り(くんだまつり)」が開催され、「上司太刀振り」を奉納します。

幼児・小学生から青年までの振り子が、太鼓と笛の伴奏で太刀を振ります。

また、宮津市上司地区の太刀振りは、2023年から太刀の振り手に女性を加え、丹後地域でも希少な男女編成による太刀振りとなっています。

本日のステージのポイントについて、天橋立観光協会の専務理事・事務局長の永濱敏之さんにお話を伺いました。

「男の子と女の子が一緒に息を合わせて太刀を振るところや、最後に青年2人が"抜き取り"という太刀振りで一番難しい技を披露するので、練習を重ねた技に注目してほしいです。また、普段は地方のお祭りで披露するものなので、万博のような世界中から多くの人の場で披露する機会は珍しいです。子どもたちにとってもこの体験を通して自信に繋がるような場にしたいです」

太鼓の音が鳴り響き、掛け声とともに最初に披露されたのは「繩手振り(なわてぶり)」です。青年の振り手を先頭に少年少女の振り手が続きます。真っ直ぐ一列に並び長い太刀を振る様が勇ましく、道行く来場者も次々と足を止め鑑賞していました。

太鼓と尺八の音色に導かれ列が進み、青年の振り手がふたたび太刀振りを披露します。一礼とともに演目が締めくくられ、第1部の幕が下りました。

次は5組の「本振り(ほんぶり)」の披露です。最初に3人の少女の振り手が一礼し開始します。

キラリと鋭く光る太刀を、伴奏に合わせて時に素早く時にゆっくりと大きく緩急をつけて振る姿に、観客も見入っていました。

長い太刀をくるりと回す動きや、「抜き取り」に圧倒されました。

丹後の唄と踊りが響く「宮津おどり」

「宮津おどり」は民謡「宮津節」「宮津盆おどり松坂」「あいやえおどり」の3つの唄と踊りで構成される民俗芸能です。これらの3つの唄と踊りは、元来宮津の花街や旧城下町の町衆の手で受け継がれてきました。昭和30年頃には、これらの普及のために「宮津おどり」として一つにまとめられました。平成30年に宮津市無形民俗文化財に認定されています。

今回のステージでは「宮津おどり」の前に、丹後地域に伝わる唄に合わせた踊りも披露します。

最初は、丹後の風景などを唄と踊りで表現する「丹後小唄」を披露します。

三味線の音とともに、続々と踊り手が登場します。雅な唄と演奏が奏でられる中、指先までピンと美しい姿勢と、踊り手たちの朗らかな笑顔が印象的でした。

次は「丹後ちりめん小唄」の披露です。絹織物・丹後ちりめんを織る織機の筬(おさ)が行き交う様子や、ちりめん独特の豊かな風合いを動作で表す踊りです。

朱色の着物に身を包んだ4人の女の子が登場し、「サテ ヨイヨイ 丹後のヨイちりめん♪ ハァ ヨイちりめん トコギットントン♪」の唄とともに丹後ちりめんの着物を美しく見せる仕草が印象的でした。

最後に「宮津おどり」の披露です。かつて、宮津の発展を目指し昭和31年に「宮津おどり振興会」が結成されました。会の高齢化が進む中、近年は踊り手や地方での後継者育成に力を入れ、宮津の伝統を絶やさないように活動されているそうです。

ステージ袖から客席へ向かって軽快な「宮津節」とともに踊り手たちが進みます。「丹後の宮津でピンと出した」の囃子詞とともに客席を1周すると、今度はしっとりとした曲調の「宮津盆おどり松坂」に変わります。足を斜めに大きく出す姿が特徴的です。次は哀愁漂う唄から一転して賑やかな「あいやえおどり」です。「ヨイ、ヨイ、ヨイ! ハイ、ハイ、ハイ!」という掛け声とアップテンポな曲調で元気に踊ります。

本日のステージについて、宮津おどり振興会の神田由里子先生にお話を伺いました。

「宮津おどり振興会は、後世にこの踊りを伝え残していくため、昭和30年から70年ほどの間ずっと踊り唄い、繋いできました。今は子どもたちを育てることにも力を入れています。子どもたちの中には保育園時代からずっと会に参加されている子もいるんですよ。宮津おどりを踊り、唄い、弾くことを楽しんでいます!」

笑顔で届ける健康長寿のまちのパワー!「長寿よさこい『京丹後』」

次は「長寿よさこい『京丹後』」の始まりです。実は京丹後市は100歳以上の高齢者が全国平均の3倍を誇る「御長寿が集まる市」です。万博で世界に「京丹後市が健康長寿のまち」として認知されることを目指し、「長寿よさこい京丹後」を結成。メンバーは平均年齢77歳。元気あふれるまちづくりを目指し、丹後ちりめんのPRと健康長寿のための活動をされています。

2025年6月には京丹後市にて開催予定の「世界長寿サミット」でのよさこい披露に先駆け、この大阪・関西万博で最初に「長寿よさこい『京丹後』」を披露することを目標に練習を重ねてきたそうです。

京丹後よさこい連の藤井美枝子さんにお話を伺いました。

「京丹後市には木村次郎右衛門さんという116歳(2013年)まで当時の世界最高齢の方いらっしゃいましたが、その方が"京丹後市は長寿のまちですよ"と掲げてくださったので、京丹後市としても思いを受け継ぎ、万博へ向けて「健康長寿」を推進しています。

「長寿よさこい『京丹後』」を作るにあたり最も悩んだ部分は唄の作詞です。そんな時に思い浮かんだのが、長寿研究をされ長寿を推進している病院の院長先生に歌詞を書いていただくことです。元気に長生きするための研究をされている先生方に知恵をお借りすることで、より京丹後市が"健康長寿のまち"として発信していくことにも繋がるのではないかと思いました。

京丹後市の"健康長寿のまち"ということを私たちが証明したいと思っています。そして何より、私たちの活動を市民の皆さんに見ていただき、健康・長寿・元気で生きたいねという思いを届けたいです」

そんな京丹後市の皆様で創り上げた、長寿よさこい「京丹後」がいよいよ始まります!

まずはメンバーにより京丹後の方言を交えながら京丹後を紹介。どこか懐かしくのんびりとした調子で会場も温かな空気に包まれました。「今日は思い切り笑顔で、元気に、楽しく踊ります!皆さんも一緒に楽しんでください!」と締め括り、華やかで勇ましい曲が鳴り響きます。

「いざ、構え!」という口上の後、先程ののんびりとした空気感が一変し静かな緊張感が生まれます。キャッチーな「長寿よさこい『京丹後』」の音楽と、一体感のある鳴子の音により、賑やかで迫力のあるステージとなりました。

最後に「ヤー!」の掛け声とともに全員でポーズを決め、会場はたくさんの拍手が鳴り響きました。

笑いと学びが交差!「宇宙落語会 in 万博」

5月2日の「MEET UP KYOTO きょうと大集合」最後のステージを飾るのは「宇宙落語会 in 万博」です。

京都市山科区に位置する京都大学大学院理学研究科附属の花山天文台は、1929年の設立から天文学研究の拠点として多くの成果を生み、アマチュア天文学の発展に貢献。なんと日本で2番目に古い大学天文台です。そんな花山天文台を末永く存続させ活用していくために、花山天文台を拠点に活動している花山宇宙文化財団では、京都大学と連携して見学会や講演会活動などをされているそうです。

そして、その活動の中の一つが本日の「落語で宇宙を楽しく学べるステージ」。

落語と宇宙という珍しい組み合わせのステージについて、花山宇宙文化財団の理事長の一人である岡村勝さんにお話を伺いました。

「宇宙落語会は年に2、3回公演しています。15回目の公演となりますが、もともとは花山天文台を盛り上げようということで15年前に始めました。当初は京都大学でのみ公演していましたが、公演10回目を過ぎてからは、お寺や京都以外の地域でも落語会の場を設けています。

花山天文台という由緒正しい天文台が、建造から100年経つということで取り壊そうという話になりました。しかし、我々はまだまだ現役で活躍できる天文台を残し、市民の皆さんに活用してもらいたいと思っています。どんな活動をすればよいかと考えた時に、『落語を使えば宇宙の難しい話も笑いながら勉強できるのではないか』ということで宇宙落語会が始まりました」

落語でどのように宇宙が表現されるのか?「宇宙落語会 in 万博」の開演です!

ステージは2部構成で前半は、落語家の桂福丸さんによる宇宙落語「宇宙天気予報」です。

会場が拍手に包まれる中、福丸さんの登壇です。テンポの良い枕が始まり、来場者を落語の世界へ誘います。

本題「宇宙天気予報」はとある町工場でのお話です。町工場の主人と電化製品を扱うのが苦手な客の掛け合いから始まります。

小気味の良いトークで会場が笑いに包まれます。中には笑いが止まらなくなる子どもたちもいました。

話の中では時折宇宙や科学に関する解説が盛り込まれ、笑いながらも勉強になる時間となりました。

第2部は花山宇宙文化財団理事長の柴田一成先生と桂福丸さんのトークショーです。柴田先生から太陽や火星に関する天体映像を見せていただきました。

太陽フレアやオーロラについての興味深い話から、花山天文台にまつわる裏話まで、多岐にわたる内容をうかがうことができました。

多彩な文化と熱意あふれる人々が一堂に会した5月2日の「MEET UP KYOTO」。雨天にもかかわらず、会場には笑顔と驚きがあふれ、京都の伝統・創造・魅力が世代や国境を越えて共有される1日となりました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!