2025.07.03 万博会場

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」ステージイベントを開催しました!(5/4)

"京都のさまざまな文化があつまる"をコンセプトに開催した、春の特別イベント「MEET UP KYOTO きょうと大集合」。ゴールデンウィークの6日間、連日多くの来場者でにぎわいを見せました。最終日となった5月4日は、環境問題を楽しく学び、京都に伝わる個性豊かな伝統芸能に出会える濃密な一日に。ここでは、そんな最終日の様子をレポートしていきます!

「MEET UP KYOTO きょうと大集合」の当日の様子を動画で公開中!

こちらからご覧ください。

環境問題を楽しく学ぶ、京都超SDGs検定~かるた大会~

この日の最初のステージは、「京都超SDGsコンソーシアム」による環境問題をテーマとした発表。京都超SDGsコンソーシアムは、大学や自治体、企業の産学公が連携し、京都における資源循環やSDGsをテーマにした教育プログラムの開発等、SDGsの社会実装を目標とした取り組みを行う団体です。

今回は、世界各国のユース世代が参加する「地球環境ユースサミット」のメンバーたちが、創意工夫を凝らしてステージを創り上げました。

<地球環境ユースサミットとは?>

世界各国のユース世代が集い、英語のディスカッションを通じてSDGsを始めとした地球環境問題について意見を交わす、京都発のユースサミット。英語での対話や異文化間交流による相互理解を通して、

持続可能な社会の実現を目指すグローバル人材の育成を行っています。

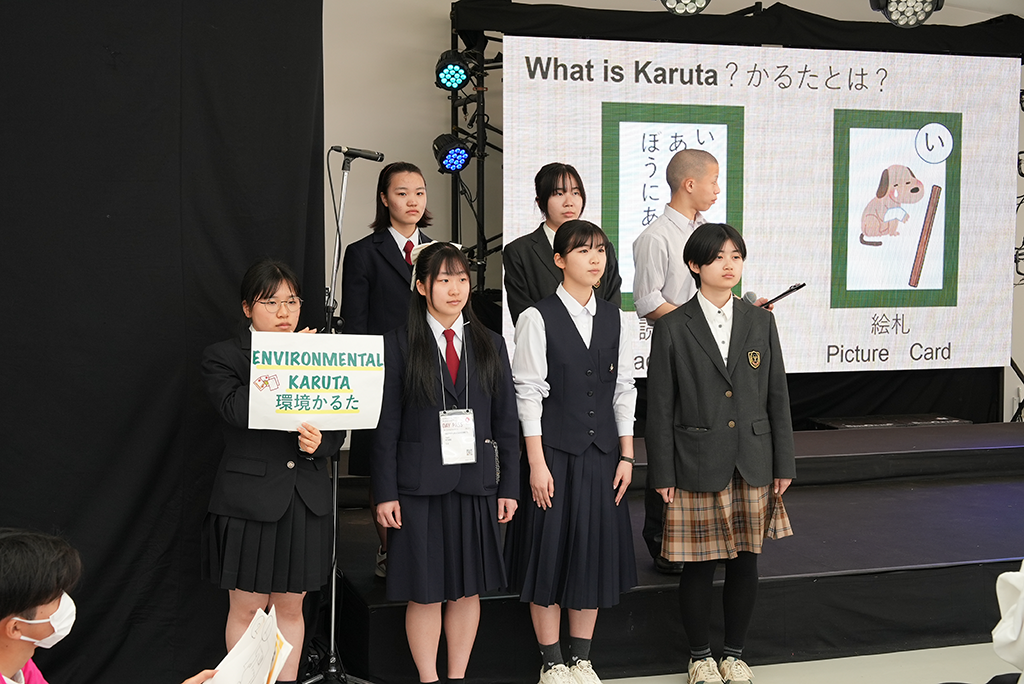

今日のステージには、「地球環境ユースサミット」のメンバーたちの中から、代表として関西圏の高校生10名が登壇。日本の伝統文化である"かるた"を通じて、環境問題を楽しく学べるユニークなステージを披露しました。

まずは、日本の"かるた"遊びの紹介から。読み札と絵札を使って遊ぶ日本の伝統的な文化であることを説明したうえで、今回は環境問題を組み合わせた「環境かるた」を作ったと話します。

「環境かるた」を紹介する様子

「環境かるた」を紹介する様子

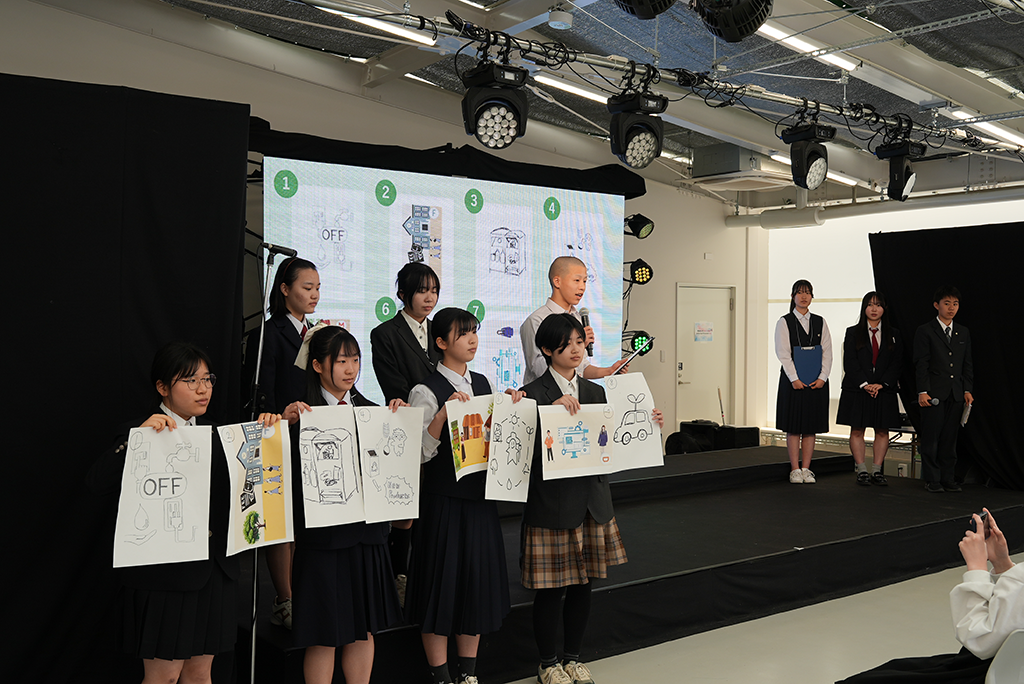

手書きのイラストが描かれたかるた

手書きのイラストが描かれたかるた

どのような内容か期待が高まる中、1〜5班に分かれた高校生たちが順に、かるたを紹介していきます。

「スマートゴミ箱は京都の環境を守る」―読み札が読み上げられると、スクリーンに映し出された複数の絵札を見ながら、来場者たちは正解と思うものに手を挙げていきます。ステージには大きなカルタも登場。可愛らしいイラストが、難しそうな環境問題を身近に感じさせてくれます。

正解が発表されると、会場からは正解を喜ぶ声も。答え合わせの後には、京都市がオーバーツーリズム対策として、ゴミを自動で圧縮する「スマートゴミ箱」を導入したという具体的な取組内容も丁寧に解説され、楽しさの中にもしっかりとした学びがありました。

スマートゴミ箱の解説をする様子

スマートゴミ箱の解説をする様子

気温上昇にをテーマに作られたかるた

気温上昇にをテーマに作られたかるた

2班からは、森林問題に関するかるたが登場。森林認証マーク「FSC」など、日常生活で探してみたくなるような事例も紹介されます。

3班のテーマは京都の気温上昇。過去100年で約2度上昇しているというデータをもとに、経済への影響や熱中症のリスクなど健康への影響を説明。普段の生活に直結する内容に、危機意識を抱かずにはいられません。

高校生の創意が光ります。

高校生の創意が光ります。

どれも、社会問題についてよく考えられたかるたです。

どれも、社会問題についてよく考えられたかるたです。

4班は多様性をテーマに、京都市のパートナーシップ制度について紹介。性的少数者が安心して暮らせる社会を目指す取り組みを行っています。

最後の5班で取り上げられたのは「さすてな京都」。ごみ処理施設を活用して整備されている京都市の環境学習施設「さすてな京都」では、リサイクルやエネルギー、ごみ問題などについて、子どもから大人まで楽しく学べることができると紹介されました。

ゴミ問題や森林破壊、多様性など、環境問題を中心にSDGsに関する幅広いテーマが登場した環境かるた。中には参加者の答えが分かれる難しい問題もあり、SDGsへの関心も自然と深まっていきました。

発表後、登壇した高校生の皆さんからお話を伺いました。

「まじめな発表だと『そっかー』で終わってしまうので、ゲームに参加しながら楽しく知ってもらえるようなステージにしました。かるたを採用したのは、日本の伝統文化を知ってもらいたいという想いもあったからです。

学校でSDGsの授業がありますが、『大人がやっていること』というイメージがあるからか、生徒からはあまり質問が出てきません。だから、高校生の私たちが発信することで、若い世代が自分にできることを考えるきっかけになれたら嬉しいです」

その言葉どおり、ただ問題を提示するのではなく、一緒に考え、自分ごととして捉えてもらうための工夫が随所に詰まっていました。未来を担う若者たちの発信が、持続可能な社会の実現に向けた確かな一歩となることを感じさせてくれた発表でした。

みんなで一緒に躍って楽しむ、宇治田楽まつり

続いて披露されたのは、宇治市の「宇治田楽まつり」。「田楽」は宇治が発祥の地ともいわれていますが、時と共に姿を失ってしまった芸能です。それを宇治市と市民が協力して復活させ、毎年秋に開催しているのが「宇治田楽まつり」です。

カラフルな衣装に身を包んだ躍り手たち。力強い太鼓と笛の音が響く中、にぎやかな躍りを披露します。

ステージで披露されるパワフルな躍り

ステージで披露されるパワフルな躍り

子うさぎに扮した子どもたちも登場。稲穂を手に、ぴょんぴょんと飛び跳ねるように元気いっぱい躍る姿に、会場からは自然と笑顔がこぼれ、リズムに合わせて手拍子が起こります。

子うさぎに扮した子どもたち

子うさぎに扮した子どもたち

また、茶摘みの様子を描いた舞は、お茶どころ・宇治ならでは。土地に根ざした芸能であることが伝わります。

茶摘みの様子を描いた躍り

茶摘みの様子を描いた躍り

途中には楽器の紹介も行われました。鈴や篠笛、太鼓の他、「びんざさら」と呼ばれる楽器も。これは人の煩悩の数と同じ百八枚の板が綴られており、打ち鳴らすことで煩悩を祓うのだとか。また、お茶道具の茶筅をモチーフにしたオリジナル楽器「茶ちゃら」など、見たことのない楽器の数々に、子どもから大人まで興味津々の様子でした。

びんざさら

びんざさら

茶ちゃら

茶ちゃら

ステージの終盤では、会場のみんなで躍りましょうとの呼びかけが。手振りのレクチャーのあと、躍り手たちが会場内を練り歩きながら来場者を巻き込み、ステージと会場が一体となって笑顔で盛り上がりました。最後は、「皆さんに幸あれ!さんや〜れ〜!」の明るい声とともに締めくくられました。

宇治田楽まつり実行委員会副会長の木寺孝樹さんにお話を伺いました。

「宇治田楽の魅力は、伝統芸能を見るだけでなく、感じて、参加して、一緒に喜びを分かち合えることです。復元当初は見るだけの要素が多かった舞台だったものを、みんなで一緒に楽しめる芸能にしたいと思ってアレンジを加えました。ただ復元するのではなく、"今の田楽"として、時代に合わせたものにしています」

気迫に満ちた音が心揺さぶる、和知太鼓

この日の最後、そして6日間の「MEET UP KYOTO」のフィナーレを飾ったのは、京丹波町に伝わる「和知太鼓」。開始前から会場には続々と人が集まり、立ち見客で溢れるほどの人気です。

和知太鼓の起源はお伽草子「酒呑童子」といわれています。約千年前、源頼光が大江山の鬼を討つために出陣した際に、村人たちが武運長久を願うとともに兵士を鼓舞するために打ち鳴らしたのがはじまりなのだとか。

堂々たる居住まいの和知太鼓

堂々たる居住まいの和知太鼓

「ハッ!」と気合の一声を上げて太鼓を打ち始めると、会場の空気は一変。地面を揺らすような重低音が響き渡ります。

パフォーマンスの様子。

パフォーマンスの様子。

はじめは二人一組で中央の太鼓を打ちながら、ひとりずつローテーションで太鼓を披露していきます。全身を大きく使ったダイナミックな動きに会場は圧倒されたように見つめます。

エネルギーあふれる音色。

エネルギーあふれる音色。

紫色の法被に白く染め抜かれた「和知太鼓」の文字が、迫力のある音と共に矜持を語りかけてくるかのよう。

背中に「和知太鼓」の文字

背中に「和知太鼓」の文字

途中から笛や鐘の音も加わり、お祭りのような賑やかさに会場の熱気はさらに上昇。5人が一斉に太鼓を打ち鳴らす場面では、体の芯から揺さぶられるような圧巻の迫力。客席には海外からの来場者の姿も多く、カメラを構えて熱心に見つめていました。

躍動感たっぷりのステージ!

躍動感たっぷりのステージ!

和知太鼓の音が響き渡ります。

和知太鼓の音が響き渡ります。

和知太鼓保存会会長の三嶋國治さんにお話を伺いました。

「万博会場での演奏は4月の『EXPO KYOTO MEETING』以来2度目ですが、前回とは構成を変え、最初のパフォーマンスは呼び込みも兼ねて中央の太鼓を皆で回すようにしました。和知太鼓は客席に背を向けて打つのが、他の地域にはあまり見られない特徴です。会場の皆さんに楽しんでもらえたなら何より嬉しいです」

ステージに立ったのは、プロのアーティストだけではありません。子どもたち、学生、地域の市民、外国人留学生など、京都に住むたくさんの人たちの手によって、それぞれにとっての「京都」が表現されました。

今回のイベントで紹介した京都の魅力はほんの一部に過ぎません。ぜひ、このイベントをきっかけに実際に京都を訪れて、奥深い魅力をたっぷりと味わってくださいね。関西パビリオンの京都ゾーンでも引き続き様々な展示を行っていきますので、どうぞお見逃しなく!