2025.03.31 京都府内のイベント・観光・体験

大阪をテーマに印象の画業を振り返る/京都府立堂本印象美術館「堂本印象没後50年記念・「堂本印象と大阪」展」

金閣寺や龍安寺などの世界遺産が並ぶ「きぬかけの路」にある堂本印象美術館。京都を中心に活躍した堂本印象ですが、1970年の大阪万博では緞帳デザインを手がけるなど、大阪との縁も深い画家です。今回は万博開催にあわせて、大阪をテーマに印象の作品を展示。企画について、主任学芸員の松尾敦子さんにお話を伺いました。

大阪とかかわりは、日本画家になる以前から

―― 堂本印象美術館について教えてください。

堂本印象美術館は、大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家の堂本印象が、生前に自身で設立した美術館です。昭和41年(1966)に開館し、来年2026年には開館60周年を迎えます。

外観も内装も全てが堂本印象のデザインによるもので、二度のヨーロッパ訪問で見学した宮殿や美術館などを参考に独自の美を追求した、唯一無二の美術館となっております。

美術館外観

美術館外観

美術館も自身の作品と考えており、館内の設計には大変こだわっています。順路案内のサインや扉の引手、また設置されている椅子も一つ一つデザインが異なっており、建物全体で堂本印象の世界を堪能していただけます。

―― 堂本印象は前回の大阪万博と関わりがあるそうですね。

はい。前回の大阪万博では、万国博ホールの緞帳「手をつなぐ」のデザインを手がけました。印象が78歳の時のことです。(印象に依頼)

「手をつなぐ」は、大阪万博のテーマであった「人類の進歩と調和」を踏まえてデザインされています。「絵を描く心の底に進歩がなければならない。この進歩も他のあらゆる分野と同じく、調和を欠いたものでは意味がない。明るく強く、世界の人たちがあらゆる分野でしっかりと手をつなぐことこそ万国博の精神の表現だ」という想いが込められています。

当館が所蔵しているのは、その小下絵(こしたえ)です。小下絵というのは、日本画家が本画制作に入る前に、小さいサイズで構想を描いたもの。ですので、実際の緞帳のサイズではなく、その縮小版になります。

堂本印象 《手をつなぐ(万博緞帳下絵)》 1969年

堂本印象 《手をつなぐ(万博緞帳下絵)》 1969年

―― どのような作品が展示されるのでしょうか。

今回のテーマは「堂本印象と大阪」です。印象は京都出身の画家ですが、実は大阪との関わりが大変深い人なんです。

印象は京都市立美術工芸学校を卒業したあと、日本画家ではなく、家族を養うために西陣織の図案描きに従事していました。龍村平藏の織物工房、今の龍村美術織物さんの初代となる方ですけれども、大都市で、需要も大きかった大阪にも拠点を構えていましたので、印象は売れっ子の図案家として大阪で活動していたんです。

一方で、やはり画家として活動したいという思いもありましたので、出版業に携わったり、画家として個展を開いたりもしていました。27歳で日本画家になってからは拠点を京都に移して活動するようになりましたが、大阪からの依頼もいろいろと受けていて、ずっと関わりは続いています。

―― 大阪と関わりのある作品には、どのようなものがあるのでしょうか。

たとえば、四天王寺の宝塔の仏画を手がけています。大阪の大空襲で残念ながら焼失してしまいましたが、もしこれが残っていたら、印象の仏画の最高傑作だったと思います。

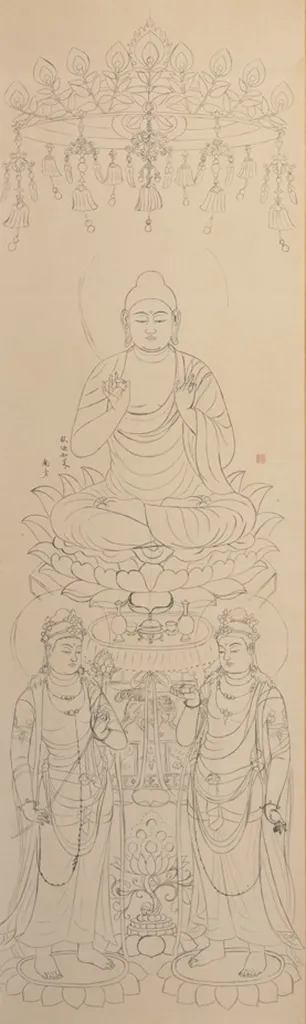

印象はこの宝塔の内陣の制作に際しては、仏教の経典を読みこなすのはもちろん、朝鮮半島にも図像を求めて取材をしに行ったそうです。当館に下絵が残っていますので、今回はそれを展示いたします。

堂本印象 《釈迦如来 大阪四天王寺宝塔内壁画(下絵)》 1939年 京都府立堂本印象美術館蔵

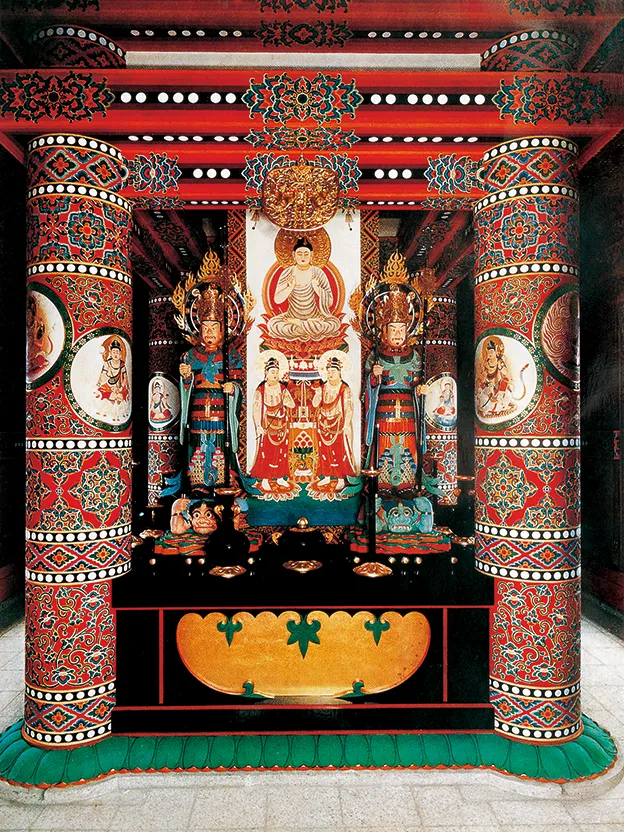

在りし日の四天王寺宝塔内陣 1941年

在りし日の四天王寺宝塔内陣 1941年

その他にも、NHKの朝ドラ「べっぴんさん」のロケ地になった大阪輸出繊維会館の壁画であったり、大阪の玉造教会のマリア像の壁画なども制作しています。

堂本印象というと京都の画家のイメージが強いかと思いますが、今回は大正初期の、図案描きとして活動していた若い頃から、大阪万博の緞帳のような晩年の作品まで、大阪との関わりがわかる作品を展示しますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。

具象から抽象へ、作風の大転換

―― 見所を教えてください。

堂本印象というと抽象画のイメージが強いと思いますが、若い頃は風俗画のような絵を描いていました。大阪で図案家として活動していた20代に描いたスケッチには、大阪の女性をリアルに描いたものが残っています。

堂本印象 《松島の女》 1913年 京都府立堂本印象美術館蔵

堂本印象 《松島の女》 1913年 京都府立堂本印象美術館蔵

日本画家になってからは、普遍的な美しさを求めるような表現に変わっていくのですが、若いころの生々しい女性表現と言うのでしょうか、そうした作品も見ていただきたいです。その上で、抽象的な作品などを通して、新たな画境を築き、創造することへの喜びに溢れた表現を楽しんでいただければと思います。

正直なところ、私自身、はじめは印象の抽象画のことがよくわからなかったんです。具象表現の方がわかりやすいなと思っていました。でも今は、美術館の内部の白色と金色のデザインにワクワクしますし、抽象画の方が印象の想いが直接現れているというか、楽しんでいるな、という風に感じます。

―― 画風が大きく変わっていく中でも、変わらない部分はあるのでしょうか。

絵を描くことがとにかく大好き、ということに尽きると思います。印象は小さい頃から、棒があれば地面に絵を描いていたというぐらい絵が好きだった人ですし、最期まで筆をずっと握って過ごしていました。

画家が天職と思っていたからこそチャレンジ精神旺盛で、いろいろな技術も積極的に取り入れていって、どんどん作風が変わっていったのかもしれません。もし初めから日本画家としてトントン拍子に活躍していたら、また違う絵を描いていたかもしれないですし、作風も大きく変わらなかったかもしれません。

―― 図案家として活動していた時代が大きく影響しているのですね。

美術学校を出て、まわりが画家として活躍していく中で、彼は家族を養うために図案家の道を選びました。若いからこそ悶々とした思いを抱えていたと思います。

でも彼はそこで負けずに、いつか頑張って大成するぞという思いを持っていたので、その分だけ、人よりも絵に対する情熱が強かったんです。これは印象の友人が語っていることでもありますし、実際に絵を見てもそうした想いが伝わってきます。

堂本印象美術館 主任学芸員 松尾敦子さん

堂本印象美術館 主任学芸員 松尾敦子さん

例えば同世代の福田平八郎はずっと花鳥画、風景画の世界で一本筋の通った制作活動を行っていますが、印象は花鳥画も歴史画も、とにかく何でも描きました。そこには、早く日本画家として成功して、図案家ではなく画家として一家を養っていくんだ、という気概もあったのではないでしょうか。

―― 最後に、万博に向けての意気込みをお願いします。

当館には海外の方も来られますが、多くの方が面白いと感じてくださっています。本当に表現の幅が広くて、一人の画家が描いたとは思えない多彩さがあります。堂本印象は1970年の大阪万博にも携わっておりましたし、そうした万博と関わりのある画家の美術館にも、この機会にぜひとも足を運んでいただいて、彼の若い頃から晩年に至るまでの芸術の過程を見ていただけたらなと思っております。

企画展・美術館情報

- 展覧会名

- 堂本印象没後50年記念・「堂本印象と大阪」展

- 会期

- 2025年6月12日(木)~9月23日(火)

- 休館日

- 月曜日(祝休日の場合は開館し、翌平日に休館)

- 開館時間

- 午前9時30分 ~ 午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 所在地

-

京都府立堂本印象美術館

京都市北区平野上柳町26-3 - ホームページ

- https://insho-domoto.com/