2025.10.28 京都府内のイベント・観光・体験

地球環境の未来を考える「KYOTO地球環境の殿堂」国際会議・未来会議が開催されました!

京都議定書発効20周年、そして「KYOTO地球環境の殿堂」創設15周年を記念し、地球環境問題を若い世代とともに考える「KYOTO地球環境の殿堂」国際会議・未来会議が、9月20日(土)に京都国際会館で開催されました。

山極壽一氏による「環境日本学」をテーマとした基調講演やクイズプレーヤー伊沢拓司氏との特別対談をはじめ、府内各地で探究を重ねてきた高校生・大学生による成果発表、さらに歴代の殿堂入り者と学生たちによる「気候変動」「生物・文化多様性」をテーマにした議論など、多彩なプログラムが実施されました。

世代や国を超えて、自然との共生を考えた一日。今回はその様子をレポートします!

KYOTO地球環境の殿堂とは?

世界で地球環境の保全に多大な貢献をされた方々の功績を讃え、永く後世に伝えるために2010年に創設。これまでに36名1団体を殿堂入り者として顕彰し、殿堂入りされた方々の寄贈品等を、京都議定書誕生の場所である国立京都国際会館内に展示しています。本殿堂を拠点として、人類の未来を守るという京都議定書の精神を、京都から世界に広く発信し、地球環境問題の解決に向けたあらゆる国、地域、人々の意志の共有と取組の推進に資することを目的としています。

京都議定書とは?

1997年、京都で開催された「国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において採択された、先進国に温室効果ガスの排出削減義務を初めて法的に課した、地球温暖化対策の歴史的な国際条約。2005年の発効を機に、世界中で持続可能な社会の実現に向けて、大きく舵をきることとなりました。

目次

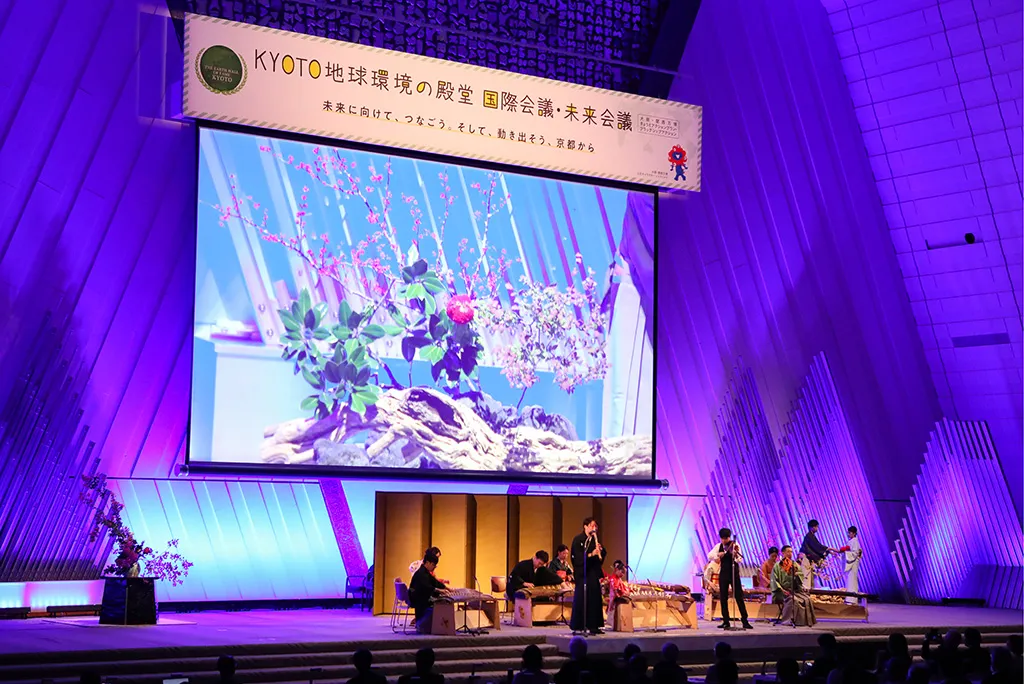

オープニングアトラクション:伝統文化・芸能パフォーマンス

幕開けを華やかに飾ったのは、「DO YOU KYOTO?ネットワーク」による伝統文化・芸能パフォーマンス。京都の若手文化人が集い、地球温暖化をはじめとする環境破壊の防止を呼びかけるために結成された団体です。

はじめに琴と尺八による二重奏、続いて小鼓と琴、尺八、そしてバイオリンによる曲を披露。演奏中には、ステージ後方で生け花のライブパフォーマンスが行われ、演奏の終わりとともに完成。舞台が鮮やかな生命力で彩られました。

日本の伝統文化と芸能、そして人の手と自然が調和した贅沢なコラボレーション。まさに「地球環境の殿堂」の幕開けにふさわしいステージに、会場は大きな拍手に包まれました。

主催者あいさつ

オープニングの後は、主催者が登壇。

まず、「KYOTO地球環境の殿堂」運営協議会会長・山極壽一氏からの挨拶です。本会の趣旨やプログラムを紹介しながら、「長い歴史の中で文化と自然の共存と調和を紡いできた京都において、京都議定書発効20周年という節目に、世界へ環境保全のメッセージを発信することは大変重要である」と強調しました。

続いて西脇隆俊京都府知事は、京都府の先進的な脱炭素への取り組みを紹介。本年4月にはJR向日町駅前に「ZET-BASE KYOTO(ゼットベース京都)」を開設し、スタートアップ企業との連携を進めていることを述べ、「これからもオール京都体制で脱炭素化に取り組んでいきたい」と決意を新たにしました。

松井孝治京都市長は、京都市が1999年に策定した基本構想が本年で満期を迎え、新たな基本構想を作成中であることを紹介。「京都は歴史と文化を介して人間性を恢復(かいふく)できるまちであり、自然への畏敬と感謝を抱けるまちであり、自他の生をともに肯定し尊重し合えるまちであり続けたい」と、想いを語りました。

また、京都環境文化学術フォーラム会長代理の野崎治子氏は、会長からのメッセージを代読。「人と地球のあるべき姿を探り続ける努力こそ、今私たちに求められている」と呼びかけ、本会を通じて地球環境への理解が深まり、持続可能な社会に向けた取り組みがさらに広がることに期待を寄せました。

最後は、「KYOTO地球環境の殿堂」運営協議会・名誉会長代理の勝目康氏。環境課題の解決のために、ゴミ削減や省エネ、「もったいない精神」といった日本が歴史の中で培ってきた価値観を改めて掘り起こし、社会の中心に据える必要性を強調。「だからこそ日本、そして京都が果たす役割は極めて大きい」と力強く語りました。

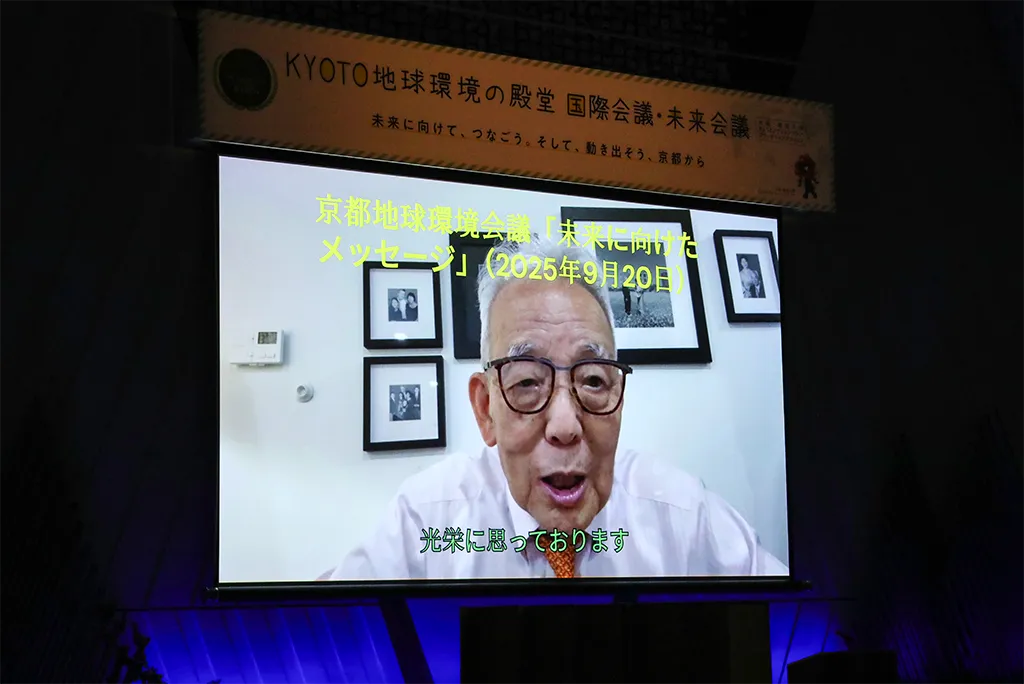

未来に向けたビデオメッセージ

第1回殿堂入り者であり、2021年に気候学分野で初めてノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎氏からは、ビデオメッセージが寄せられました。

ビデオメッセージでは、地球の気温がこのまま上昇し続ければ「やがて恐竜が生きていた時代の温度に達してしまう」と警鐘を鳴らし、洪水や干ばつの頻発といった深刻な影響への懸念を示しました。そのうえで「だからこそ、これからの取り組みが大切だ」と訴えます。最後に、自身の研究人生が「楽しいものであった」と振り返ると、若い世代に向けて「好きなトピックを選んで楽しい人生を送ってください」と温かい言葉を送りました。

基調講演「環境日本学について」 山極壽一氏

続いて、山極壽一氏による基調講演が行われました。テーマは「環境日本学」。環境日本学とは、人間中心主義を超えて人と自然の未来の可能性を探求するものです。

山極氏は、SDGsの中には本当に必要な「文化」が含まれていないと指摘。文化は数値化できないため指標にはなりにくいが、価値観を形成する文化こそが重要だと強調しました。

さらに、現代において必要なのは、物事を是か非かで二分する「排中律」ではなく、両方を肯定する「容中律」の考え方だと述べます。そして、日本には「間」や「見立て」といった容中律の文化が根付いており、「だからこそこの価値観を日本から世界に発信できる」と力強く語りました。

講演の最後には、会場の高校生や大学生に向けて「こうした考えを聞いて、君たちはどう考えるのか、どう生きるのかをぜひ聞かせてほしい」と呼びかけ、未来を担う世代への期待を込めて締めくくりました。

特別対談 伊沢拓司氏×山極壽一氏

基調講演のあとは、クイズプレーヤーで株式会社QUIZKNOCK・CEOの伊沢拓司さんが登壇し、山極氏と特別対談が行われました。

対談では、山極氏から伊沢氏にクイズを出題!

「アフリカで最初に国立公園がつくられた国は?」

「日本の5つの自然遺産(※)の中で、国立公園でないものは?」

※知床/白神山地/小笠原諸島/屋久島/奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島(奄美・沖縄)

会場の参加者も一緒に頭をひねりながら、議論は「環境日本学」へと展開。山極氏は、世界の国立公園は「自然や動物を守るために人間の立ち入りを厳格に制限する」という考え方でつくられている一方で、日本では「自然と人間の共存」が前提になっていると説明。こうした西洋とは異なる価値観で自然と共存する方法を考えるのが環境日本学なのだと話しました。

ちなみに、クイズの答えは――1問目は「コンゴ民主共和国」、2問目は「白神山地」でした。クイズを通じて主体的に考えながら、日本の文化的独自性や環境への姿勢に改めて気づくことのできる時間となりました。

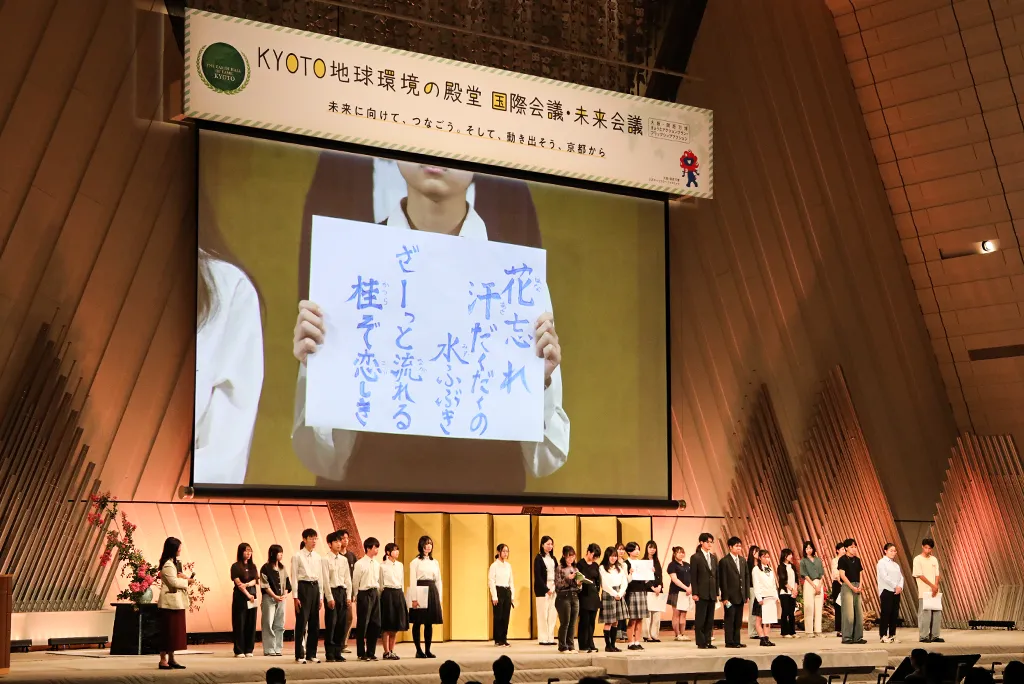

未来会議の活動発表と学生のメッセージ

続いては、未来会議に参加した学生たちによる発表。未来会議では、国内外の高校生・大学生が京都府内各地をフィールドに「古来文学」「伝統産業」「森里海」という3つのテーマで探究活動を実施。長い歴史の中で育まれてきた自然環境と京都文化の関係性について、得た学びをもとに「未来への宣言」をまとめました。

テーマ:古来文学

テーマ:古来文学

テーマ:伝統産業

テーマ:伝統産業

テーマ:森里海

テーマ:森里海

まずは、それぞれのテーマごとに学生たちが登壇。活動内容を発表するとともに、グループごとに学びから考えたことを一文にまとめて想いを伝えました。各テーマの発表が終わった後には、学生たちから「未来への宣言」が発表されました。

【未来への宣言】

現代を生きる私たちは、気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇といった地球環境問題に加え、古来文学に描かれてきた自然の儚さを伝え合う感性が日々の忙しさの中で失われ、スマートフォンやSNSの普及により自然の声に耳を傾ける余裕がなくなりました。

経済性、効率性の実を求めた大量生産・大量消費の結果、伝統産業の基盤になる自然に対する畏敬の念が薄れ、ものづくりがつなぐ人と自然の関係が希薄化しました。

自然とふれあう機会が減少することで、本来もつ森里海のつながりが見えにくくなり、生活と自然が分離してしまいました。

こうした課題を前に、私たちは、誇るべき京都の先人たちの歩みを受け継ぎ、未来に向けて次のことに取り組みます。

未来への取り組み

- 日常の中で自然を楽しみ、いのちを慈しむ心を大切にし、その価値や魅力を多くの人々と共有していきたい。

- 時代と共に新しいものを取り入れ進化してきた伝統を深く理解し、新たな変化を起こす挑戦をしていきたい。

- 地球環境課題を自分事として捉え、生まれた時よりも美しい環境を次の世代に引き継いでいきたい。

宣言書を受け取った山極氏は、「素晴らしい宣言をありがとう。人間の最大の力は共感力であり、それは情緒によって育まれてきた。体験があるからこそ、言葉で再現できる。若者が想いをつないでいき、未来に挑戦していくことを大いに期待したい」と学生たちに言葉を贈りました。

緊張しながらも真剣に言葉を紡いだ生徒たち。その表情からは、実際に学び・体験したからこその深みが感じられ、未来への希望が確かに灯された瞬間となりました。

パネルディスカッション「気候変動」「生物・文化多様性」

続いて行われたパネルディスカッションでは、殿堂入り者・有識者と学生たちが登壇し、「気候変動」と「生物・文化多様性」をテーマに意見を交わしました。

「気候変動」の議論では、学生から「ごみの分別など当たり前のことが皆できていない。一人ひとりの行動こそが第一歩だ」という意見や「個人の努力だけでは限界がある。亀岡市のレジ袋禁止条例のように義務化が必要ではないか」との考えが示されました。これに対し有識者からは、自治体の役割が国際的にも注目されており、知見を交換するネットワークも存在することが紹介され、個人・自治体・政府、それぞれのレベルでの取り組みが不可欠であることが確認されました。

写真:竹本和彦氏

▶登壇者

写真:竹本和彦氏

▶登壇者

甲斐沼美紀子氏、江守正多氏、竹本和彦氏

▶ファシリテーター

宇佐美誠氏

「生物・文化多様性」の議論では、学生から有識者たちへ「高校時代に環境問題をどのように考えていたのか」との質問が投げかけられます。この問いに対し、第14回殿堂入り者でJT生命誌研究館名誉館長の中村桂子氏は、「自身が17歳だった頃は戦後から7年しか経っておらず、大人たちが便利な世の中をつくるために一生懸命働いていた姿を見ていた」と振り返ります。

写真:中村桂子氏

▶登壇者

写真:中村桂子氏

▶登壇者

エゴ・レモス氏、中村桂子氏、伊沢拓司氏、山極壽一氏

▶ファシリテーター

吉川成美氏

その上で「この70年で宇宙や地球に関することがたくさん解明された。今の若い人たちは、70年前にはなかった知識を学んでいるということを知ってほしい」と呼びかけました。中村氏の言葉に会場からは自然と拍手が沸き起こり、質問をした学生も「今後、この言葉を胸に生きていきたい」と想いを述べました。

学生と有識者が世代を超えて向き合い、意見を交わしたパネルディスカッション。来場者にとっても多くの気づきを得る場となり、未来に向けて自らの認識と行動を見つめ直す時間となりました。

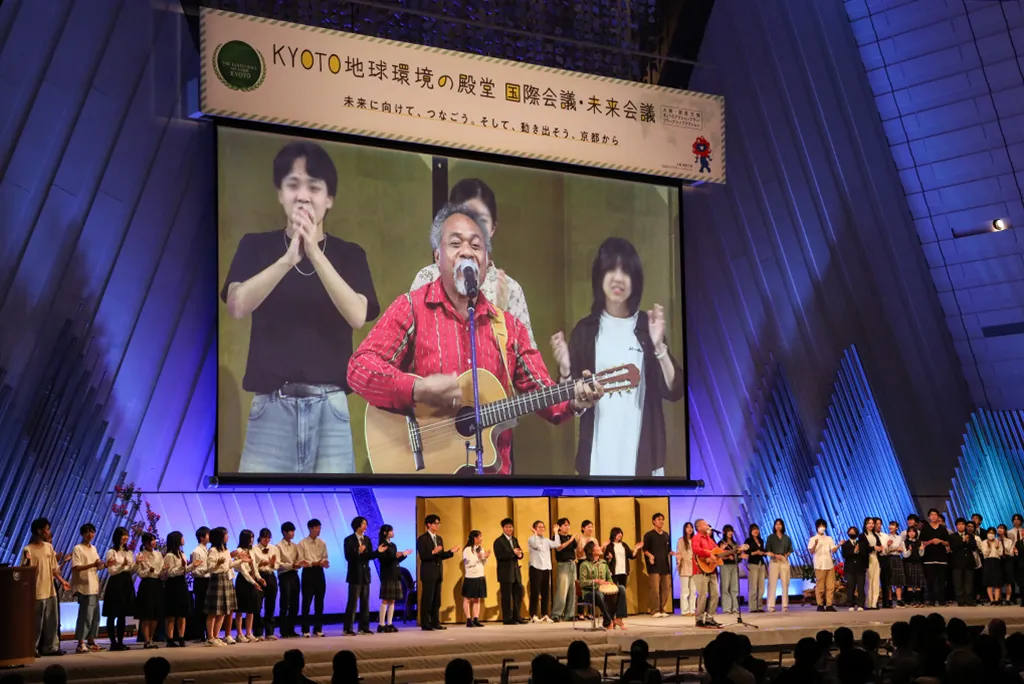

特別演奏 エゴ・レモス氏

会議の最後を飾ったのは、第10回殿堂入り者であり、世界的に活躍するシンガーソングライターでもあるエゴ・レモス氏による特別演奏です。

披露されたのは、自身のオリジナルソング「Let's Fix the Earth!」。コーラス部分を日本語で一緒に歌ってほしいというリクエストに応え、ステージに立つ学生たち、そして会場全体が手拍子を打ちながら心をひとつに歌いました。

これで会議は終了......と思いきや、実はちょっとした続きがありました。閉会後の登壇者全員での記念撮影の場面。ステージに登壇者たちが並ぶと、エゴ・レモス氏が再び「Let's Fix the Earth!」を歌い始め、自然とみんなも声を合わせます。

さらに撮影中、やや緊張した空気をやわらげるように、レモス氏が再度歌声を響かせると、みんなが一気に笑顔に。音楽の持つ力の大きさを改めて実感したひとときでした。

さらに撮影中、やや緊張した空気をやわらげるように、レモス氏が再度歌声を響かせると、みんなが一気に笑顔に。音楽の持つ力の大きさを改めて実感したひとときでした。

参加者全員が学びを深め、地球環境の未来を考える時間となった「KYOTO地球環境の殿堂」国際会議・未来会議。環境問題を改めて自分自身の課題として受け止め、いまできることに一つひとつ取り組んでいきたい。そう強く心に刻まれる一日となりました。