2025.10.06 京都府内のイベント・観光・体験

若手アーティストによる周遊型アートイベントを京都駅東部・東南部エリアで開催!(10/4~11/16)

2025年10月4日(土)~11月16日(日)、若手アーティスト・キュレーターによる作品展示やワークショップなどを楽しめる周遊型アートイベント「Lightseeing Kyoto South」が初開催!3つのメイン会場に加えて連携イベントも開催され、街歩きを楽しみながら多彩なアートに触れられます。

舞台となる京都駅の東部・東南部エリアは、京都市立芸術大学の移転を契機に文化芸術によるまちづくりを進める注目のエリア。「若者・アートモデル地区」をめざして、京都市と地域が一体となり、若手アーティストの活動の場の創出に取り組んでいます。「Lightseeing Kyoto South」はそんな取り組みの一環として、今年から4年間続くイベントです。

今回は、メイン会場の一つであるhatoba cafeで、キュレーターの渡邊賢太郎さんと大倉佑亮さんのお2人にお話を伺いました!

Lightseeing Kyoto Southとは?

京都市南部の京都駅東部・東南部エリアの複数の拠点を舞台に、若手アーティストたちの作品を通じて、地域の風景や記憶、暮らしの中にある光を見つめるイベント。

「Lightseeing(光をみる)」は、「日常に宿る輝きや、土地に根ざした場所や表現に目を向けること」、「過去と現在、土地と人、表現と記憶を見つめ直し、それぞれの場に新しいまなざしを重ねていく営み」を表現しています。イベントを通じて、まちの輪郭を緩やかに照らし出し、光の交差点のようなひとときをつくり出す。アートを通じた地域との新しい関わり方を編み出す試みです。

プロフィール

渡邊賢太郎

1990年生まれ。2016年より独学で展覧会企画を始め、現在は京都を拠点に、キュレーションやアーティストサポートを行う。主な展覧会に「和を以て物語をなす」(2023/京都・瑞雲庵)、「Paraphrase」(2023/ロームシアター京都)、「和を以て景を綴る」(2025/東京・WALL alternative)。その他「haku kyoto」(2020-2023)ギャラリーディレクター、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」(2024)、「神戸六甲ミーツ・アート」(2025)でのアーティストサポートや制作コーディネートなどがある。

大倉佑亮

1988年生まれ。京都大学総合人間学部卒。 京都を拠点に、アートプロジェクトや大学においてキュレーション、アート・マネジメント、教育に携わる。

近年は、京都芸術大学美術工芸学科非常勤講師、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」チーフ・コーディネーター/キュラトリアル・アドバイザーを務めた。 現在、「岡山芸術交流 2025」総合ディレクター補佐および京都大学非常勤研究員などを務める。

南部エリアで動き出す、若手たちの新たな挑戦

―― お2人がキュレーターとして携わることになったきっかけを教えてください。

渡邊:

今回のイベントの運営メンバーには、僕たちの他に広報や協賛活動などを担当してくれている人が2人いて、4人でチームを組んでいます。皆30代半ばで、普段は個人で活動しています。

これまで僕たちは、ギャラリーや展覧会のキュレーション、芸術祭のコーディネートやアーティストのサポートなどの仕事に携わってきました。その経験を活かして、今度は自分たちが中心となって一から作っていくことをしたいよね、と皆でよく話していたんです。

渡邊賢太郎さん

渡邊賢太郎さん

―― そうした中で、京都市の京都駅東部・東南部エリア「若者・アートモデル地区」創出事業の公募があったのですね。

渡邊:

そうですね。今回のプロジェクトについて、京都市さんは単なるイベントの開催ではなく、まちづくりをしたいという想いを持っています。

京都駅周辺は、京都市立芸術大学が移転してきて、チームラボのアートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」ができたり、現代美術家の村上隆さんの制作スタジオの建設が決まったりと、最近の大きな流れは知っていたので、そこで何か面白いことが起こればいいなとは以前から思っていました。

だから、プロジェクトの始まりに携わることができたら、僕たちもやりたいことの幅が広がるんじゃないかなと思って。それで、やってみようということで皆で応募しました。

―― コンセプトは「Lightseeing(光をみる)」とのことですが、どのような想いで決めたのですか?

大倉:

この地域を実際に2人で歩いた時に、「ここを光らせようぜ」という話になって、「光」という言葉を思いつきましたね。

渡邊:

このイベントは、ピンポイントに特定の場所を盛り上げていくというより、京都駅の東部・東南部エリア全体を周遊してもらうことで、その街の面白さや良さを伝えていきたい、というものです。

だからまずは、このエリアに既にある、光っているものを見つけたいと思いました。文化芸術のことはもちろん、地域にあるカフェや地域の人たちの活動にも焦点を当てたい。そのうえで、若手のアーティストたちと一緒にこの地域に新しい光をもたらしていく。その両方の光でエリアが明るくなって活性化していくというのを考えて、「Lightseeing(光をみる)」をイベントのタイトルにしました。

「Lightseeing Kyoto South」公式ロゴマーク

「Lightseeing Kyoto South」公式ロゴマーク

3つの会場で、光の多層性を見つめる

―― 今回のイベントの見どころを教えてください。

大倉:

メイン会場は3か所あります。崇仁市営住宅跡地の空き店舗と、hatoba cafeのギャラリー、そしてギャラリー京都七条です。

市営住宅跡地には、「道の駅」をテーマにした、気軽に立ち寄れる少し開けたおしゃれなスポットをつくります。3つの店舗跡地を活用して、若手アーティストによる作品を展示・販売する予定です。陶芸や照明などの生活と関わるもので、自分の家に飾ったり、実際に使ったりすることを想像しやすい作品が並びます。

また、地域のおすすめスポットや、これまでのアートプロジェクトを紹介するインフォメーションセンターも設置します。この京都駅東部・東南部エリアでは、これまでも京都市立芸術大学やHAPSといった方々によるアートプロジェクトが行われているので、そうした地域活動の光にも触れていただけるよう、アーカイブコーナーを設けます。

大倉佑亮さん

大倉佑亮さん

―― 地域のおすすめスポットはどのようなところを紹介しているのですか?

渡邊:

京都市立芸術大学の「ギャラリー@KCUA(アクア)」や舞台芸術の小劇場「THEATRE E9 KYOTO」などのアート関連の施設では連携イベントを開催しているので、ぜひ足を運んでいただきたいです。

大倉:

あとは、美味しい飲食店なども紹介したいと思っています。インフォメーションセンターの壁面に大きな地図を貼って、地域のお店やオススメスポットを書き加えていこうと考えています。

渡邊:

このマップは、来場者や地域の方々と一緒に作っていきたいと思っています。近所の方々がこのスペースに来て、おすすめのお店を教えてくれる、そんなコミュニケーションが生まれるのが理想です。そうした交流を通じて、会期中にも新しい地域の光を見つけていきたいですね。

―― どんなマップが完成するのか、とても楽しみです。hatoba cafeのギャラリーではどのような展示をするのですか?

大倉:

hatoba cafeのギャラリーでは、抽象的に光を考えてみようということで、3人の現代美術の作家さん―外山リョウスケさん、山本愛子さん、小松千倫さんによる「光」をテーマにした作品を展示します。

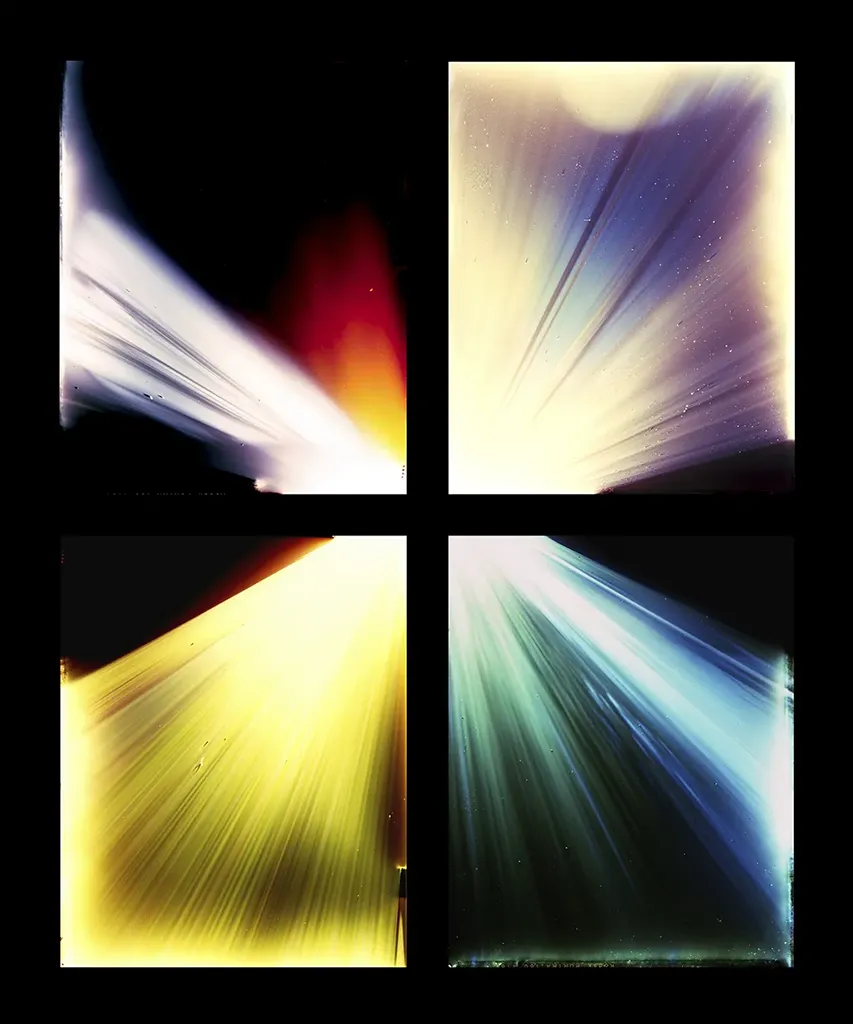

外山さんは工芸的な写真を作ろうとされている方で、自作のカメラで光を捉えることができるかということに挑戦しています。

山本さんの作品は、この地域の光を集める、というものです。サイアノタイプ(日光写真)と呼ばれる日光に反応する液剤を使って青い写真を制作するとともに、この地域の植物を使って染色もしています。彼女は「植物も光合成をしているから、光の産物だ」と言っていましたね。そんな、写真と染色の間のような作品です。

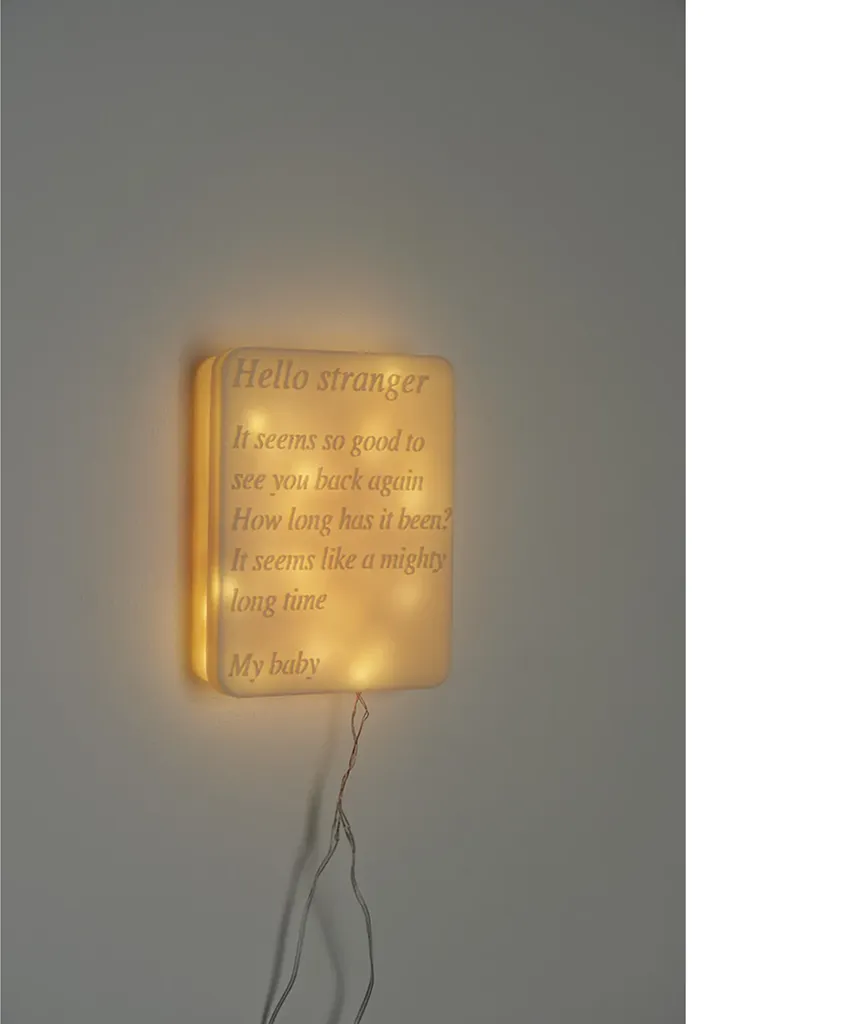

小松さんは、人工的な光に焦点を当てています。今の生活に欠かせないLEDライトと、日光。その対比をどう考えたらいいのか、ということに挑戦しています。体を使う作品で、パフォーマンスの写真や映像も展示します。

抽象的な光、物理的な光、人工的な光。hatoba cafeではさまざまな角度から光を紹介しています。「光」と一口に言っても、僕たちの日常の中にある光にはいろいろなレイヤーがあるよね、ということを感じ取ってもらえたらと思います。

外山リョウスケ

外山リョウスケ

小松千倫

小松千倫

撮影:坂本 理

山本愛子

山本愛子

《All Things are in Flux》

―― ギャラリー京都七条ではどのような展示を行うのですか?

渡邊:

京都市立美術工芸高等学校の生徒さんたちの作品を展示します。京都市立美術工芸高等学校は、京都市立芸術大学と同時期にこのエリアに移転してきた学校です。

今回は、3つの専攻の生徒さんが授業で制作した課題作品を展示します。染織専攻のテーマは「浴衣/織物」、洋画専攻は校内や地域の風景を描く「風景画/静物画」、日本画専攻は「鶏の写生」です。日本画専攻では、鶏を7月から実習室で飼育しながら写生しているのだそうです。

大倉:

鶏の写生は、京都市立芸術大学の伝統でもあったそうですよ。移転前の校舎では、毎年一年生が自分たちで鶏を育てて写生していたみたいです。インフォメーションセンターのアーカイブコーナーには、芸大生がこれまで描いてきた鶏の写生集も置いています。

渡邊:

今年はプロジェクト初年度ということもあって授業の課題作品の展示になりましたが、今後4年間で、彼らが地域や社会と繋がりながら自由に表現したいものを発表できる場にしていけたらと思っています。

大倉:

高校生たちは未来の光ですからね。

渡邊:

卒業生の中には、将来アーティストになる人もいるだろうし、キュレーターになる人もいるでしょう。彼らが将来的にこのエリアに帰ってきて、アートを通じたまちづくりをやりたいと思ってくれたら嬉しいです。

地域の光をみる、ということ

―― 京都駅東部・東南部エリアに関わるようになって、気付いたことや感じたことはありますか?

渡邊:

実際にいろいろと歩き回っていますが、思ったより距離感が近いですね。今日お話ししているこのhatoba cafeさんも、地図で見ると京都駅から外れているような印象がありますが、歩いたらすぐ着きます。四条あたりからでも自転車なら20分くらいで来られますし。

大倉:

駐輪場がいっぱいあるから、自転車で来た時に停める場所を探さなくていいのも、すごくありがたいです。

渡邊:

20、30代は京都市内を自転車で移動する人が多いですからね。

大倉:

最近2人で話していたのが、京都の人にとっての"中心"はどこかということです。今回出展する京北在住の作家さんに「あなたにとって京都の中心ってどこ?」と聞いたら、京都駅という答えが返ってきました。京都市立芸術大学の学生にも聞いてみましたが、同じく京都駅でしたね。

渡邊:

僕たちは四条河原町あたりだと思っていたのですが、最近は京都駅周辺のことを指す人たちが出始めたんだなと感じました。

大倉:

やっぱり京都市立芸術大学が移転してきて、若い人が住み始めたのが大きい。今後、京都の中心がちょっとずつ分かれていくのかなと思っています。だからイベント名「Lightseeing Kyoto South」には、「これからは南だ!」という気持ちを込めて、「South」と入れているんです。

―― 今後4年間でどのようなイベントにしていきたいですか?

渡邊:

プロジェクトの事業者は毎年公募が行われるので、来年以降も僕たちが携わるかはまだわからないのですが......もっと地域の方々との交流を深めていきたいです。僕たちが呼んできたアーティストと地域の人たちとで共同して何かを作っていく、といったことができるといいですね。

あとは、ここに住んでいる人たちが、このエリアがどのようになっていくのを望んでいるのか。コミュニケーションを取りながらそこにも応えていきたいです。

大倉:

公園でやりたいことがあるって言ってたよね。

渡邊:

この前、南岩本公園を見に行ってきたんですよ。カフェギャラリーが併設される予定の公園で、まだ一部は整備中なんですけど。住宅街にあるのに結構な広さで、すごく綺麗に整備されています。

そこでアーティストと地域の人と一緒にお祭りができたらいいなと。たとえばアーティストが造形を作って、若い世代の人たちが出店して、子どもが遊べるようなワークショップも開いて......町内の公園で開かれる夏祭りや盆踊り大会のようなものが、このプロジェクトの一環としてできたら面白いだろうなと、そんな夢を持っています。

大倉:

僕は、4年間に限定した話ではなく、なぜこの地域がこの地域なのかということを忘れずに考え続けないといけないと思っています。この前散策していたら、「ひかり公園(屋形町公園)」を発見したんです。

渡邊:

この公園でもお祭りをしたい。

大倉:

やりたいよね。この地域の歴史を見つめると、この「ひかり」という名前には、これまでここで生きてきた人々の声が結実しているように感じました。そういうことを忘れ去られないようにしたいんです。

それは単純に僕らが「忘れないぞ!」って叫ぶのではなくて、この地域に足を運んでもらうことによって、自然と土地の歴史に気づいてもらう仕組みを作りたい。その仕掛けづくりとして面白いことをやっていくというのが、アートの力であり、このエリアでやることの面白さなのではないかなと思っています。

あとは、この京都駅東部・東南部エリアには今後もいろいろな施設ができていきますが、それだけじゃない。箱物だけではなくて、市民の人たちが地域の魅力を伝えようと活動する様子も一緒に見てもらうことが、本当にこのエリアの光をみることに繋がるんじゃないかなと思います。

イベント概要

- 会期

-

2025年10月4日(土) 〜11月16日(日)

実施日時は、会期中の金曜日・土曜日・日曜日・祝日の午後1時〜6時 - 場所

-

hatoba cafe(〒601-8005京都市南区東九条西岩本町10オーシャンプリントビル1階)

崇仁市営住宅9棟空き店舗(〒600-8203 京都市下京区屋形町7-1)

ギャラリー京都七条(〒600-8141 京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町135-16) - 内容

- 京都在住の若手アーティストによる作品の展示・日用品として使える作品の販売など

- 参加アーティスト

- 木村歩、工藤玲、小松千倫、タニガワユメ、TOUMAN、外山リョウスケ、山本愛子ほか

- 参加プロジェクト

- ichimai kyoto

- キュレーター

- 大倉佑亮、渡邊賢太郎

- 入場料

- 無料

- 公式インスタグラム

- https://www.instagram.com/lightseeing_kyoto_south/

- イベントリーフレット