2025.03.31 京都府内のイベント・観光・体験

約9割が日本初公開!ポーランド美術の名作に浸る/京都国立近代美術館「<若きポーランド>ー色彩と魂の詩 1890-1918」

2023年に60周年を迎えた京都国立近代美術館。万博期間中はポーランドの全面協力のもと、日本初となる<若きポーランド>の作品に焦点を当てた企画展を開催します。123年もの長きにわたって国家消滅を経験したポーランド。祖国への思いを芸術で表現した情熱あふれる作品の数々が集結します。企画について、学芸課 研究員の小野真司さんにお話を伺いました。

ポーランド全面協力のもと、日本初のポーランド美術展開催へ

―― 京都国立近代美術館について教えてください。

当館は、京都を中心とした西日本に根ざしたコレクションの形成を大切にしています。京都は伝統工芸が盛んで、日本画においても京都画壇は力がありましたので、そうした近代以降の工芸品や日本画の収集に特に力を入れています。また、日本の美術運動とも関連づけられる西洋美術も収集していますし、写真のコレクションが非常に充実しているのも特徴です。

―― 今回、ポーランド美術にフォーカスした展覧会は日本初だそうですね。

そうなんです。これまでも「ポーランドの美術館が持っている作品」の展覧会はありました。美術館が持っている作品ということは、ポーランドの芸術家だけでなく、レオナルド・ダ・ヴィンチやレンブラントといった西洋絵画の名品も展示するということ。ですから、「ポーランド美術」だけにフォーカスした展覧会というのは、日本で初めてと言えます。

―― この企画はどのようにして生まれたのですか?

ポーランド大使館から、万博開催にあわせてポーランド展をぜひやりたいというお話をいただいたのがきっかけです。

当館では「世紀末ウィーン」のコレクションが充実しているのですが、これらの作品は今回の<若きポーランド>と同時代です。また、これまでハンガリーやチェコなど中央ヨーロッパの各地域の展覧会を脈々とやってきたという歴史もありましたので、当館で本展を開催する意味は非常にあるということで、開催が決まりました。

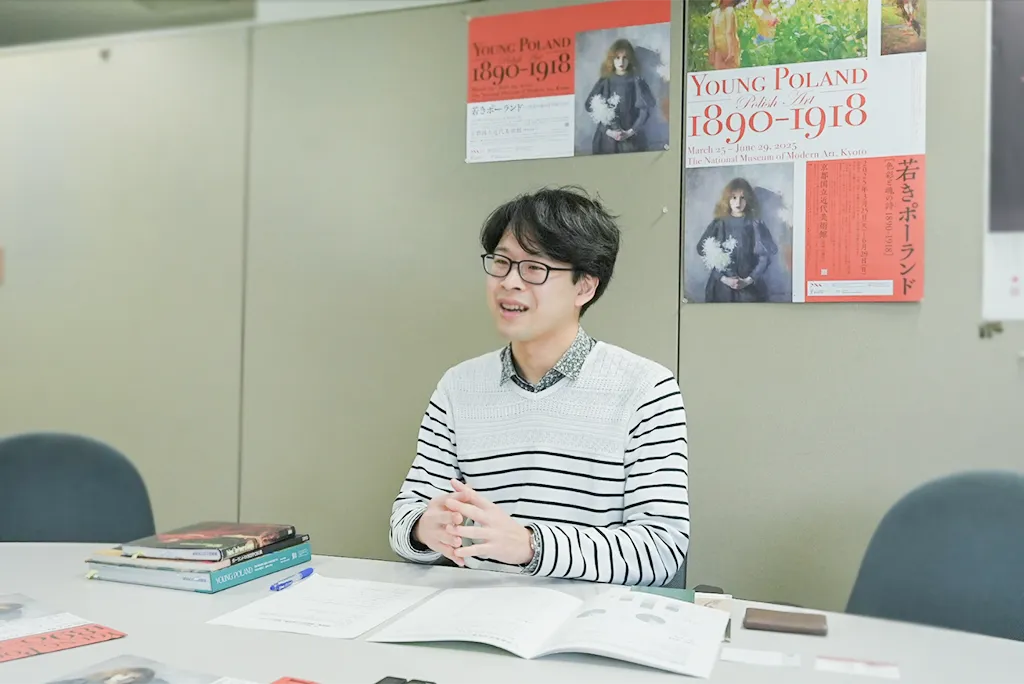

京都国立近代美術館 学芸課 研究員 小野真司さん

京都国立近代美術館 学芸課 研究員 小野真司さん

―― ポーランドと京都は以前から関係があるのでしょうか。

今回の出品作の多くはクラクフ国立博物館の所蔵品です。クラクフは、かつてポーランドの王宮が置かれていた街で、日本で言うとまさに京都のような存在です。このクラクフと京都には深い関係があります。

ポーランド出身の世界的映画監督であるアンジェイ・ワイダが、1987年に第3回京都賞を受賞したのですが、彼は賞金をもとに「京都クラクフ基金」を設立します。そしてその基金により、クラクフに日本美術技術センター・マンガ館と呼ばれる博物館(現:日本美術技術博物館"マンガ"館)が建設されました。

このマンガ館では、フェリクス・ヤシェンスキという、<若きポーランド>の時代に活躍した美術収集家のコレクションを展示しています。彼は東洋美術、特に日本の美術に非常に関心があって、浮世絵や伝統工芸品をたくさん集めていました。<若きポーランド>の芸術家たちを支えたパトロンでもありましたので、芸術家たちは彼のコレクションを見て、作品に様々な形で反映しています。そのヤシェンスキが、北斎漫画にちなんで自ら「マンガ」と名乗ったことから、この博物館はマンガ館と名付けられました。

そうしたつながりもあって、ぜひ京都で企画展を、というお話をいただいたんです。

祖国の誇りを芸術に昇華した<若きポーランド>の情熱

―― ポーランドの美術にはどのような特徴があるのでしょうか。

ポーランドの歴史とも密接にかかわってきますので簡単に説明しますと、ポーランドは1772年から1795年にかけて、隣接するロシア・プロイセン・オーストリアの三国によって三度にわたり領地を分割され、国を奪われています。そして三度目となる1795年の分割から1918年までの123年間、独立を果たせなかったという歴史があります。

今回展示する作品の多くは、彼らが祖国を失っていた時代の最晩年となる、1890年から1918年にかけて制作されたものです。独立に向けての感情がくすぶっていた時期ですので、その想いが直接的に出ているものもあれば、暗示されているものもあります。

―― 時代背景を知ったうえで見ることでより鑑賞を楽しめそうですね。

そのために、展示の第一章ではポーランドの歴史を辿ることのできる絵画を展示しています。<若きポーランド>の芸術家たちの先生世代にあたる画家、ヤン・マテイコの作品です。彼はポーランドの国民的画家と言われており、ポーランドの歴史を描いた絵画を多く制作しています。

ヤン・マテイコ 《1683年、ウィーンでの対トルコ軍勝利伝達の教皇宛書簡を使者デンホフに手渡すヤン3世ソビェスキ》 1880年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

ヤン・マテイコ 《1683年、ウィーンでの対トルコ軍勝利伝達の教皇宛書簡を使者デンホフに手渡すヤン3世ソビェスキ》 1880年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

―― <若きポーランド>の作品の特徴を教えてください。

独立の感情を暗示的に描いている作品が多くあります。

国家が消滅している中では、独立の意志を大々的に芸術で表現することは困難でした。ですから直接は明言しないけれども、神話の題材を借りたり、普通の風景の中に奇妙な表情の人を描いたりすることで、示唆的に祖国への思いを主張していました。

たとえばこちらの、<若きポーランド>の代表的な画家であるヤツェク・マルチェフスキが描いた《画家の霊感》という作品。

ヤツェク・マルチェフスキ 《画家の霊感》 1897年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

ヤツェク・マルチェフスキ 《画家の霊感》 1897年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

右側に描かれているのは、ポロニアと呼ばれるポーランドを擬人化した女性です。彼女の様子をよく見ると、足枷がはめられています。つまり独立を奪われていることを暗に示しているわけです。左側の頭を抱えている男性はマルチェフスキ本人です。このポーズも非常に示唆的ですよね。

こちらのヴォイチェフ・ヴァイスによる《ケシの花》という作品には草原と花畑が描かれていますが、その中には、叫んでいるような、恐ろしい表情をした少年が裸で立っています。少し奇妙な印象を覚えますよね。

ヴォイチェフ・ヴァイス 《ケシの花》 1902年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館寄託

ヴォイチェフ・ヴァイス 《ケシの花》 1902年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館寄託

―― 牧歌的な風景である分、いっそう対比が際立ちます。

そこで言いますと、作品からはポーランドの地理を見ることもできますね。ポーランドという国名の語源は「平原」を意味する"pole"という言葉に由来するといわれ、背景にのどかな田園風景が広がっているような絵が多いです。そこに、なんだこれは、と思ってしまうようなモティーフが唐突に出てくる。ポーランドの地理的な特徴と、そこに組み合わされた奇妙で象徴的なモティーフのギャップが印象的です。

―― 鑑賞のポイントを教えてください。

まずは、ポーランドの歴史に注目していただきたいです。国を奪われた人々というのが、いかにして自分たちのアイデンティティを見出し、表現していたのかを少しでも感じてもらえたらと思っています。

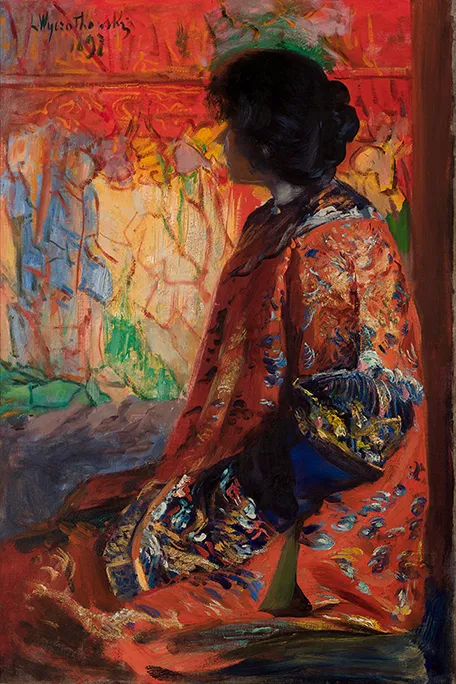

また、日本とのつながりも感じていただければと思います。フェリクス・ヤシェンスキが収集した世界有数の日本美術コレクションは、<若きポーランド>の芸術家たちにも大きな影響を与えました。着物を着ている女性の絵や、葛飾北斎、歌川広重、喜多川歌麿らの浮世絵の構図を真似た絵なども制作されています。

レオン・ヴィチュウコフスキ 《日本女性》 1897年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

レオン・ヴィチュウコフスキ 《日本女性》 1897年 油彩/カンヴァス クラクフ国立博物館蔵

これほどの量の<若きポーランド>作品が一堂に会する展覧会は、今後もなかなか訪れないと思いますので、ぜひこの機会を逃さないでいただきたいですね。

今ここでしか見られないものに触れる

―― 万博会場ではポーランドのパビリオンもありますが、何か連携は企画していますか。

ポーランドの広報文化センターと密に連絡を取って様々なイベントを企画しています。まだ具体的には決まっていませんが、絵画だけでなく、映画や音楽なども紹介できるようなイベントができないかなと考えています。

―― 最後に、意気込みを教えてください。

日本はもとより、国外からも多くの方が関西に来られるシーズンになってくると思いますので、京都にもお立ち寄りいただければと思います。日本の文化に触れると同時に、本展のように、今ここでしか見られないものを求めてぜひ当館にも足を運んでいただいて、ポーランドの美術や文化、歴史に触れるきっかけになってもらえたら嬉しいです。

撮影:小川泰祐

撮影:小川泰祐

企画展・美術館情報

- 展覧会名

- <若きポーランド>―色彩と魂の詩1890-1918

- 会期

- 2025年3月25日(火)~ 6月29日(日)

- 休館日

- 月曜日(ただし5月5日は開館)

- 開館時間

- 午前10時 ~ 午後6時(金曜は午後8時まで) ※入館は閉館の30分前まで

- 所在地

-

京都国立近代美術館

京都市左京区岡崎円勝寺町26-1 - ホームページ

-

ホームページ:https://www.momak.go.jp/

(特設サイト:https://youngpoland2025.jp/)